一、水下观测和探测装备是发展海洋强国的攻坚利器

党的十八大以来,我国提出建设海洋强国的战略部署,要求提高海洋资源开发能力。2016年5月,习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会提出的深海战略“三部曲”明确了海洋强国的实施规划。2021年12月,《“十四五”海洋经济发展规划》明确提出:优化海洋经济空间布局,加快构建现代海洋产业体系,着力提升海洋科技自主创新能力,协调推进海洋资源保护与开发,维护和拓展国家海洋权益,加快建设中国特色海洋强国。

耕海探洋,装备先行。水下观测和探测装备是海洋进入、海洋探测的必备设施,是发展海洋强国的攻坚利器。近年来,世界海洋强国纷纷加大在海洋基础设施和装备方面的战略部署,以期在未来海洋资源开发利用“争夺战”中抢占先机。美国发布《2030 年海洋研究与社会需求的关键基础设施》,制定了关键基础设施的规划;英国发布《全球海洋技术趋势 2030》报告,分析了商业运输、海军和海洋健康等方面未来技术趋势,并对海洋钻探船、科学考察船、水下机器人、水下滑翔机等海洋装备的作业时间、效率及可靠性提出了更高的要求。“十二五”以来,我国持续部署国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项,从“蛟龙号”、“深海勇士”号到“奋斗者”号,取得了一系列重大成果突破,关键技术逐步实现国产化,这标志着我国已掌握了深海资源开发的攻坚利器。

二、水下观测和探测装备能源供给技术的国内外现状

众所周知,水下装备的能源供给水平直接决定了其作业能力和续航时间,持续提升水下装备的续航能力、延长作业时间和作业效率已成为世界海洋强国水下装备技术竞赛的焦点。

水下探路者——AUV和ROV等水下装备能源系统技术现状

AUV(图 1)和 ROV(图 2)等水下无人航行器作为水下探索和作业的先锋,是观测、探测海洋的核心装备。ROV 的能源供给来自母船电源或岸上电源,通过具有承载强度的多功能复合缆进行电力、通信的传输,其能源供给方式较为简单。而AUV的能源主要源自其所携带电源,其作业能力和安全性取决于所携带单体电池的能量密度和安全可靠性,其二次电源先后经历了铅酸蓄电池、银锌蓄电池、锂离子电池等阶段。

图 1 “潜龙一号”自主水下潜航器

图 2 “海星 6000”水下遥控航行器

早期的 AUV 二次电源大多采用铅酸蓄电池。1994 年,我国首台水下自主航行器“探索者”号采用充油铅酸蓄电池,下潜深度 1000 m。20 世纪 90 年代,银锌蓄电池成为 AUV 的主流动力电源,美国先进无人搜索系统(AUSS)、韩国 OKPL-6000、加拿大 Theseus、中国“CR-01”等均采用银锌蓄电池。由于银锌蓄电池存在充电速度慢、寿命短、成本高、充电析出易燃易爆气体等缺点,陆续被锂电池替代。中国“潜龙一号”、美国 LMRS、Bulefin-9、法国 Alister 3000等 AUV 均搭载锂离子动力能源。美国 REMUS-6000 AUV使用 Saft 公司研制的锂离子电池组作为动力电源,最大工作水深达 6000 m。2015年,中国科学院沈阳自动化研究所研制的6000 m“潜龙一号”搭载锂电池动力系统,最大续航 24 h,标志着我国深海 AUV 技术达到国际先进水平。

科考重器——HOV 能源系统应用现状

HOV 主要用于执行深水考察、海底勘察与资源开发等作业任务,是海洋资源探索与开发的科考重器。1960 年 1 月,美国“迪里亚斯特”载人潜水器下潜至马利亚纳海沟,最大潜水深度达 10916 m,开启了人类万米深潜之旅。目前,世界上拥有 6000 m级 HOV 的国家有美国、中国、日本、法国和俄罗斯。法国“鹦鹉螺号”HOV 采用铅酸电池,能量密度为~25 Wh/kg, 下潜深度 6000 m;我国“蛟龙号”(图 4a)则采用银锌电池,能量密度为~55 Wh/kg,最大下潜深度 7020 m。这两种电池均存在能量密度低、重量大、维护烦琐等问题,已被世界先进国家摒弃。美国“阿尔文”号和日本“深海 6500 ”号 HOV 装备了锂离子电池,能量密度达~130 Wh/kg,其下潜深度分别为 4500 m 和 6500 m,单次作业时间为 6—10 h。

近年来,在国家重点研发计划和中国科学院战略性先导科技专项的支持下,我国 HOV 开启了国产化和锂电化的新征程。2017 年,我国 4500 m“深海勇士号”载人潜水器问世,搭载 120 Wh/kg 磷酸铁锂电池,海底作业时间约 6 h。2020 年,我国“奋斗者号”载人深潜器(图 4b)顺利完成万米海试,搭载 135Wh/kg 锂离子电池,最大载人深潜 10909 m,最大作业时间约 10 h,具有强大的勘察、探测等作业能力。HOV 发展趋势显示,持续提升能量密度、深水耐压性能,延长潜水作业时间是世界各国水下装备发展的刚性需求。而固态锂电池采用固态电解质替代传统液态电解液,不仅具有耐深水高压特性,在显著提升能量密度的同时,还具有本征安全性,是 HOV 动力能源的理想选择。

图 4 我国“蛟龙”号深海载人潜水器(a)和“奋斗者”号深海载人潜水器(b)

三、水下观测和探测装备智能化、集群化发展趋势引发深水能源系统供给技术革命

随着海洋资源开发进程的提速,单一装备的作业能力已不能满足“透明海洋”工程与“海底工厂”的建设需求,水下装备已呈现智能化与集群化发展趋势 。现有海洋能源的发电装置电力输出存在间歇性、功率不稳定、效率低、成本高等问题,尚不能直接对海洋装备进行高效、可靠的能量补给。如何实现电能在深海装备中的持续稳定传输、储存与供给,保障深海装备集群长期、可靠的复杂工况下长潜伏运行,是制约深海装备智能化发展的瓶颈。

高能量密度、高安全储能系统可大幅提升水下装备的单次续航及作业能力

水下装备单次续航及作业能力受限于自携电源的能量密度和运行工况,持续提升深水复杂工况下的能量密度、安全性及寿命是水下装备储能电源的发展要素。

固态锂电池兼顾高能量密度、高安全、深水耐压等优势,理论能量密度超过 450 Wh/kg,是商品化锂电池的 2—3 倍,是深海储能的理想选择。在中国科学院战略性先导科技专项“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”、国家重点研发计划相关项目等支持下,中国科学院青岛生物能源与过程研究所首创“刚柔并济”技术路线,采用固态聚合物电解质替代液态电解液,打通原位固态化工艺,研制出自主知识产权的聚合物固态锂电池,成功实现深海电源系统研发与示范应用,为中国科学院深海科学与工程研究所研制的“万泉”“天涯”“金鸡”“沧海”“鹿岭”等深海装备提供充足的能源动力,于 2017、2018、2019 年连续 3 年实现 10901 m 全深海示范应用、26 天单次下潜持续最长作业、198 天持续无故障运行等示范新突破。5 年内,固态锂电池能源系统实现零故障深海示范运行,表明我国高能量密度深海电源技术已趋于成熟,为超大容量深海能源基站的构建夯实了技术基础。

构建大型高安全储能基站可为水下装备集群化作业提供充足的能源动力

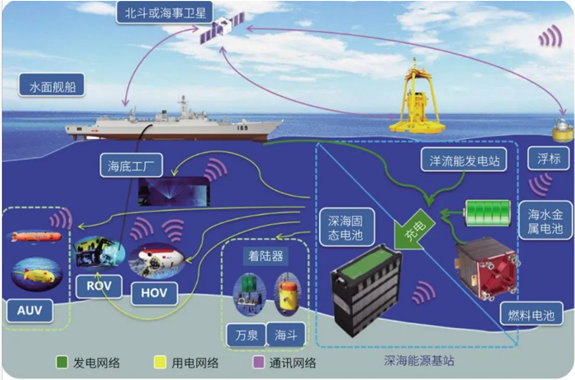

为满足深海装备智能化与集群化发展,水下高隐蔽、长潜伏、满足复杂工况的大容量储能基站技术研发和建设迫在眉睫,此类技术在国际上鲜有报道。面临的主要难题有:深水复杂工况、超大容量、深水压力、长期潜伏、系统自放电、瞬时高功率等。为解决以上难题,中国科学院于 2018 年率先部署了战略性先导科技专项(A 类)“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”,针对深水发电、储电、输电和用电,进行了能源关键技术研发与应用全链条布局,提出构建“发、储、输、用”多能互补的大容量模块化全海深能源基站(图 5)。

图 5 “发、储、输、用”多能互补水下能源基站

高能效水下无线充电系统保障水下能源基站至水下装备的能源传输

如何实现电能的高效传输是制约水下能源基站发展的另一瓶颈。深海装备所需电能一般通过母船电缆进行水下或船面补给。水下补给采用被世界少数国家所垄断的湿插拔技术,该方式存在安装难度大、操作困难、接口易磨损等问题,能量补给成本高、效率低。水下无线充电是一种非接触式能量传输技术,通过电磁耦合实现高隐蔽可靠的能量传输,满足水下装备智能化、长潜伏与集群化的补给需求。

无线充电技术已在电动汽车、家用电器领域得到广泛应用,其水下应用仍处于试验探索阶段,需持续开展长期可靠性验证。中国科学院电工研究所研制出两套面向深海 4500 m 和深渊万米平台需求的无线充电系统,设计功率最大 1 kW,效率达到 81%,通过了 127 MPa 模拟压力环境测试,完成了 AUV 系统和坞站集成与联调试验。目前水下无线充电技术面临的主要挑战有:水下无线充电的效率、大功率无线充电的海水涡流损耗、长期运行可靠性、长潜伏的安全性与隐蔽性等。

构筑深远海“能源岛”,为舰船、岛礁、海上平台、海洋牧场、水下储能基站、水下装备等提供能源和支撑

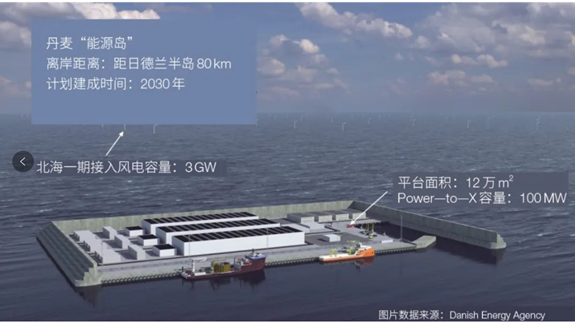

近年来,为了实现“双碳”目标,世界各国均加快可再生能源的开发与规模化利用。大力发展海上风电、光电,创新能源供给模式,成为我国东部沿海地区实现“能源结构转型”的重要举措。由于受生态环境保护、海上交通航道占用等因素影响,近海风电站址资源日趋紧张,而深远海风能具有风速更高、风向更为稳定等显著优势,更加适于大容量、长风时、高效率的风电场建设。2021 年,丹麦能源署公布了建立“能源岛”(图 6)的计划,选址为距海岸线 80—120 km 的远海,计划于 2050 年建成,其中一期规划 3 GW,将于 2030 年交付使用。构筑深远海“能源岛”,将海上可再生能源资源的开发与利用场所由近海推向远海。

图 6 丹麦漂浮式“能源岛”蓝图

四、我国水下能源供给技术发展建议

“十二五”以来,我国持续部署重大项目,在水下能源、通信、装备等领域开展了多轮次、全方位新兴前瞻技术部署,科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升,陆续实现核心关键技术国产化,取得了一系列突破性进展,为我国海洋经济发展、海疆防卫及国家海洋权益维护奠定了坚实的基础。水下能源供给技术水平决定着海洋开发的步伐,掌控着海洋强国的发展命脉,持续创新水下新型能源技术,构筑取之不尽用之不竭的多能互补水下能源供给平台,将大幅促进水下装备的智能化进程。

技术层面

结合水下装备的应用工况, 发展差异化的能源供给技术。对于一次性、低成本的智能感知设备,发展高能量密度、小型化、绿色无害能源技术;对于长期漂流式水下装备,需要发展稳定、缓释、可靠、适应广域温度的能源技术;对于固定的观探测设备,发展原位自主供能方案;对于各类移动式装备平台,水下能源基站或“能源岛”将是未来的首选方案。针对移动式智能化与集群化水下装备, 积极布局具有高安全、高比能、高可靠等显著特点的发、储、输、用等水下核心能源输配电技术,持续优化多能互补的水下能源平台智能化集成技术。在水下“发电”方向, 就地取材,发展差异化水下发电技术。在水下“储能”方向, 聚焦电化学储能技术,持续挑战充油耐压二次电池的能量密度等核心技术指标。继续大幅提升深海聚合物固态锂离子电池能量密度,力争实现400Wh/kg;发展新型固态电解质,实现 550 Wh/kg 以上高能量密度固态锂金属电池的长循环。在水下“输电”方向, 重点突破水下大功率无线充电技术的传输效率和长期可靠性,探索其水下工作特别是长潜伏的安全性与隐蔽性。在水下“用电”装备端, 结合智能化装备的工况需求,持续优化深海高可靠电池管理技术和轻量化充油耐压一体化集成技术。在水面能源供给方面, 加强海上综合能源开发与利用,构建综合能源集成的海上“能源岛”,实现深远海通信、各种能源水面供给及高效利用。

政策层面

聚焦国家重大需求,凝聚国家战略科技力量,建立深海能源技术研究高地。关注基础研究与工程化应用技术的衔接,鼓励产业化技术孵化,健全分类评价与人才晋升机制,推进落实产、学、研、金、服、用一体化融合发展机制,激励构建新时期海洋研产联合体,打造海洋创新创业共同体,建立以目标为导向的海洋产业联盟,加速具有自主知识产权的核心关键技术产业化进程。

体制层面

强化顶层设计,优化力量统筹,破“旧制”,立“新规”。打破传统海洋“圈子”,去除海洋领域“围墙”,海纳百川,汇聚多方智慧,构建跨学科、跨单位、跨系统的一体化深度融合的项目研发机制,鼓励国内顶尖工程技术力量进入海洋,聚焦深海能源核心难题,建立由科学院、高校、企业等组成的协同攻关创新团队,突破关键技术,共享创新成果,为国家海洋强国建设与海疆防卫提供能源技术保障。

平台建设层面

聚焦海洋领域高质量发展需求,加快推进并完善海洋领域平台建设,倡导“开放”“共享”“合作”,鼓励协同创新,构建我国海洋领域大型基础设施和海洋大数据共享平台,打破大型仪器设备及海洋基础设施的系统化、单位化、小集体化现象,实现国内海洋领域平台、数据等资源共享,形成强大协同的前瞻探索能力、应用技术创新能力以及产业化推动能力,为海洋科技振兴、国家海疆安全和海洋经济发展提供坚实的关键设施保障。(吴天元、 江丽霞、崔光磊)