海上光伏工程示意图(非本项目)。秦皇岛海事局供图

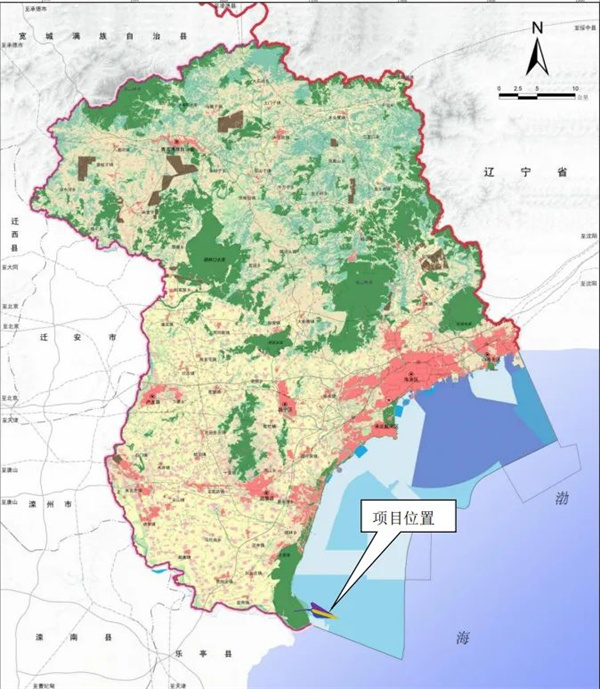

在河北滦河口东侧昌黎海域,一场绿色能源革命正在广袤无垠的海面上悄然上演——秦皇岛180万千瓦海上光伏示范试点项目正式启动海上施工建设。该项目是河北省首个海上光伏项目,装机规模180万千瓦,总投资约144亿元,年均发电量约27.5亿千瓦时,每年可节约标煤84万吨,减少排放温室效应气体二氧化碳215.9万吨。

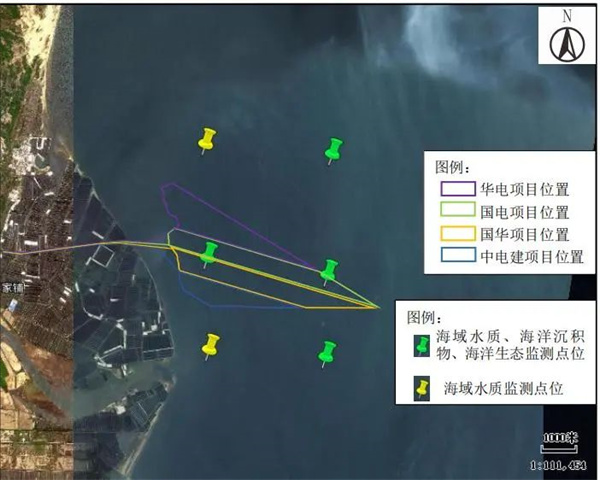

项目地理位置示意图。秦皇岛海事局供图

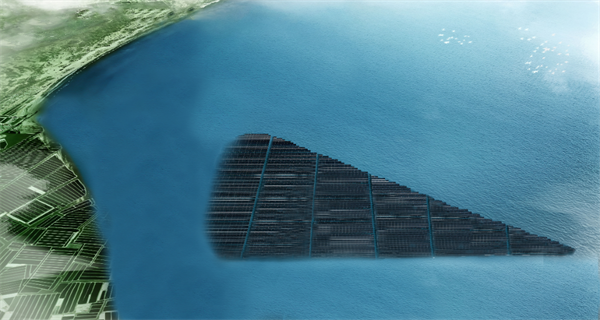

海上光伏鸟瞰效果图。秦皇岛海事局供图

现在,让我们一同走进海上光伏建设超级工程,探索海洋与能源的奇妙融合,深入了解这个坐落在渤海西部沿海的奇迹。

精打细算的蓝色版图规划

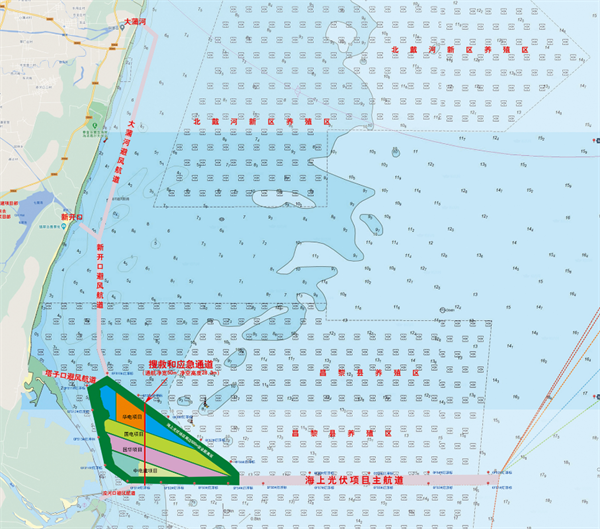

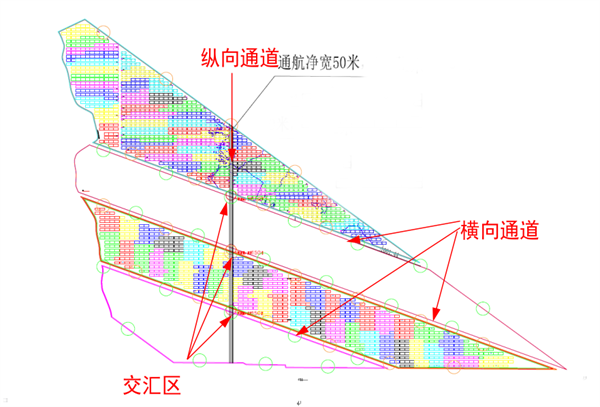

光伏场区规划细节。秦皇岛海事局供图

光伏场区犹如在一片蓝色画布上精心勾勒的拼图,整体呈等腰直角三角形,从北向南分为4个业主板块,所处水深6米到15米,总用海面积约为1645公顷。项目选址太阳能资源丰富,潮流流速较弱,工程地质条件良好;项目选址自然条件和生态环境适宜,项目用海与周边用海活动相适应,与国土空间规划完美契合。

光伏板阵列设计(非本项目)。秦皇岛海事局供图

待项目建成后,从高空俯瞰,就像是镶嵌在祖国蓝色版图上的一颗绿色明珠。每一寸海域都经过了严苛的计算与规划,从边界的精准划定,到内部布局的巧妙构思,就像搭建一座复杂的海上迷宫,每一处“转角”都饱含深意。光伏板的排列方式,可不是随意为之,不仅要考虑如何最大化捕捉阳光,还要兼顾海风、海浪的影响,确保在变幻莫测的海洋环境中稳稳扎根,高效运作。

复杂气象海况下的捕光能手

项目所处海域属于暖温带半湿润大陆性季风型气候,四季分明,雨热同季。和同纬度内陆比,海上气象海况条件复杂多变,具有夏季凉爽、大风日少的特点。

海上光伏组件吊装实景(非本项目)。秦皇岛海事局供图

项目场址阳光时而热情似火,为光伏板提供充足“口粮”,时而又羞涩地躲在云层背后,让光伏板英雄无用武之地。为尽最大可能捕捉光能,设计团队综合考虑光伏阵列密度、安装成本和发电效率,采用倾角10°-15°的光伏板固定安装在桁架支架上。为减少光伏阵列互相遮挡捕光,相邻光伏阵列南北间距15-25米,东西间距1-3米。

海上光伏组件安装实景。秦皇岛海事局供图

海浪更是“充满个性”,偶尔也会掀起惊涛骇浪,特别是灾难性的风暴潮,会对光伏板安全构成严重威胁。尽管项目区域所处区域为风暴潮轻灾区,设计团队充分考虑风暴潮增水的大小和当地天文大潮高潮位,采取了超大跨度网架式支架+钢桩方案应对海浪侵袭。每个支架单元采用4个钢管桩作为支撑,牢固架起钢网架结构固定的单晶硅光伏组件。整个光伏场区共计3737个钢网架光伏组件,由于设计理念不同、材料不同,光伏组件尺度并不相同,大体上每个组件长约70米、宽约30-40米,光伏组件最低端离水面距离约为5-8米。

与海洋生物和谐共舞

项目周边海洋生态保护红线包括河北昌黎黄金海岸国家级自然保护区、南戴河海域国家级水产种质资源保护区、北戴河旅游区、滦河河口生态系统、滦河口至老米沟海域生态保护区。

当大片光伏板在海面铺开,你是否担心会影响海洋生物的生存?别着急,设计团队早就考虑到了这一点。项目利用养殖区进行光伏阵列布置,将光伏发电与养殖同时进行,可有效地利用该海域的自然资源,体现了集约、节约的用海原则。

渔光互补列阵布置效果图。秦皇岛海事局供图

项目在周边海域增殖放流褐牙鲆、中国对虾,补偿因占据生物原有栖息地而造成的生物资源损失,恢复区域的生物多样性和生物资源的生产力,促进受损海域环境的生物结构完善和生态平衡。同时,光伏板下方的阴影区域,还意外地为一些海洋生物提供了新的栖息场所,就像为它们打造了一个个“海底小别墅”,形成了独特的海洋生态微环境。

“海底小别墅”细节展示(非本项目)。秦皇岛海事局供图

海上交通与海光发电两不误

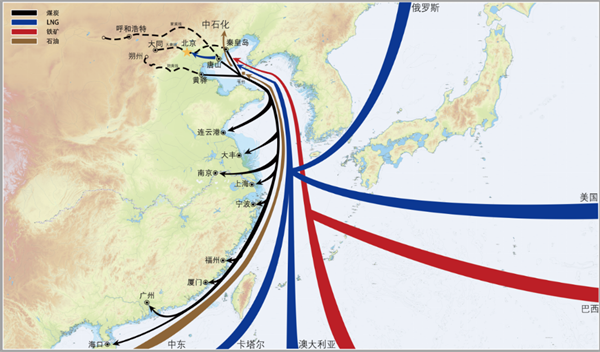

大海,可不是光伏项目的专属舞台,这里还有繁忙的海上交通、丰富的旅游资源等。秦皇岛港是北煤南运的主枢纽港,承担着维护“北煤南运”海运大通路高效安全畅通的使命,2024年共计6000余艘次、约1.69亿吨电煤通过海运外输,保障着2024年南方“八省一市”的煤炭供应。

秦皇岛港东港区鸟瞰景象。秦皇岛海事局供图

秦皇岛北煤南运通道布局。秦皇岛海事局供图

如何让光伏发电与其他用海活动和谐共处,就成了设计团队面临的一大挑战。设计团队精心规划着海上“交通路线”,在项目选址时,就避开了进出秦皇岛港的主要航道,确保商船往来不受影响。项目选址在滦河口和塔子口两个传统渔船停泊点之间,为渔船进出港口预留了充分的海上通道。同时,依托秦皇岛市海上搜救中心值班室,进行16频道船舶遇险日常守听,还设有12395电话,24小时接收遇险信息。通过科学合理的设计,实现了海上交通资源的高效利用,让不同的用海活动在这片蓝色海洋上各得其所,共同奏响和谐乐章。

海上光伏交通运输及避风路线。秦皇岛海事局供图

绿色、安全、和谐发展的海上样本

智慧监测系统设备分布点位。秦皇岛海事局供图

设计团队在海洋生态环境保护和海上交通安全方面,更是煞费苦心,采用了一系列先进的技术手段。项目使用环保型材料进行光伏支架建设,减少对海水的污染;建立智慧监测系统,实时掌握海上施工现场海水质量变化,一旦发现问题及时响应。

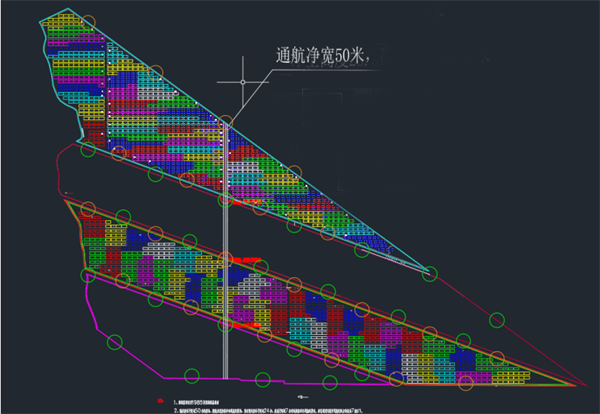

“三横一纵”场区内部通道。秦皇岛海事局供图

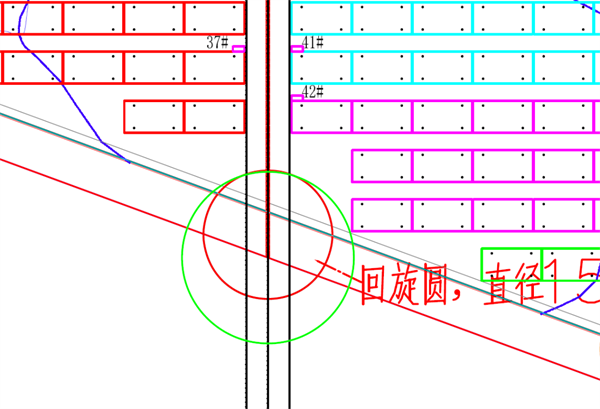

通道交汇区回旋设计。秦皇岛海事局供图

为了便于施工、运维船舶进出光伏场区,项目按照“纵横交错,四通八达、主辅结合”的理念,设计了宽度为50米的三条平行横向通道和一条纵向应急通道,在纵、横通道交汇区设计了直径150米的回旋圆,满足船舶回旋掉头操纵。在项目建设期间,海事部门规划了一条宽度为500米、长度约14公里的施工和应急船舶主通道,能保障施工船舶双向通航,成为确保施工安全、如期完工的海上高速公路。此外,海事部门还指导设计团队在场区周边及通道处的部分箱变平台上,设计了43个应急平台,配备救生用品、医疗急救用品、消防器材、应急照明设备、通讯设备、食物和水,用于遇险人员在救援人员到来前具备充分的自救条件。

海上光伏应急平台分布。秦皇岛海事局供图

海上光伏应急设备标识。秦皇岛海事局供图

期待海上超级工程带来更美好的未来!

秦皇岛180万千瓦海上光伏示范试点项目作为河北省海洋与能源领域的创新实践,在推动能源转型、促进经济发展的同时,注重生态资源、海洋环境和海上交通资源的保护。相信随着项目的顺利推进,必将成为环渤海海上新能源开发的标志性工程,其规划、设计、建设和运维经验将为我国近海光伏开发提供宝贵的借鉴经验。