1 材料与方法

1.1 确定拟选海域与海洋牧场类型

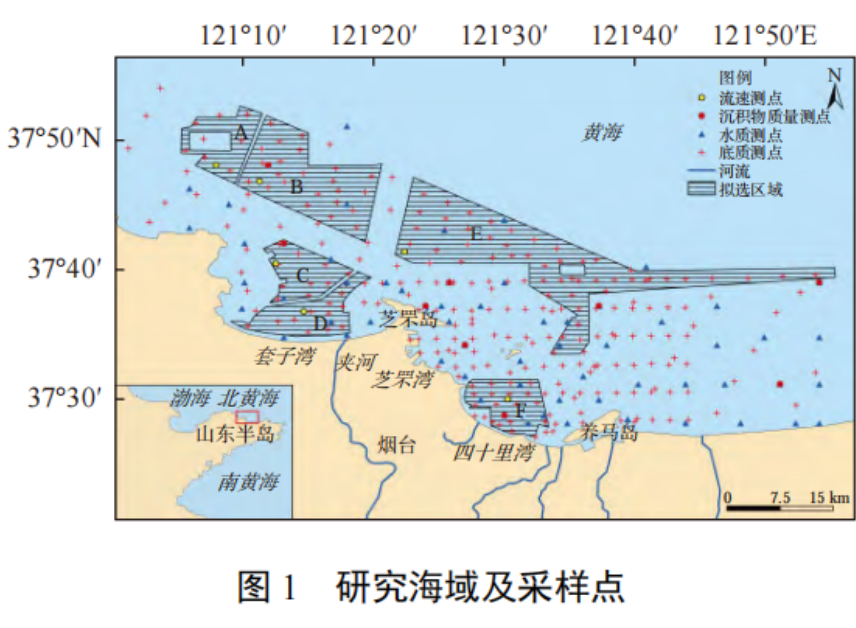

研究海域位于烟台市东北部近海,西至开发区沿岸,东至牟平区沿岸,区域内包含套子湾、芝罘湾、四十里湾,总面积约4000km2(图1)。海洋功能区划是海洋牧场选址的首要评价因素,功能区划冲突或不符合海洋牧场利用的区域应首先被排除。 根据烟台市北部海域的海洋功能区划,优先考虑农渔业区及旅游休闲娱乐区,合理规避航道,拟选址A、B、C、D、E、F共六个备选区域进行海洋牧场建设适宜性分析。

其中,C、D、F区域离岸距离较近,交通可通达度高,基础设施条件良好,建设成本低,但由于近岸海湾内水深较浅、海域空间有限,不利于大型船舶航行,可吸引私人企业建设中小型增殖型海洋牧场。此外,由于D、F区域靠近金沙滩、第二海水浴场及其他旅游风景区,可借助其丰富的旅游资源,发展以休闲垂钓和渔业观光为主要目的休闲型海洋牧场。A、B、E区域距离海岸较远,基础设施不够完善,建设成本较高,且可接近性较差,不利于人类及时进入海洋牧场从事渔业生产工作,但此三个区域距离陆源污染物较远,受人类活动干扰小,海洋环境质量优良,且海域面积广阔,可发展资源养护型海洋牧场。

因此,根据拟选区域离岸距离、基础设施状况等因素,结合考虑《烟台市海洋牧场发展规划(2019-2025 年)》内容,拟在A、B、E区域建设资源养护型海洋牧场,在C、D、F区域建设增殖型海洋牧场。以传统生态资源养护和刺参、牡蛎、海湾扇贝、中国蛤蜊、海带、虾蟹类等大宗水产品生产供应为主要目的。

1.2 数据收集与处理

海洋牧场的建设与当地的海洋物理环境、化学环境、生物环境及社会管理等因素息息相关。本文根据前人的研究成果,结合烟台北部海域环境状况,选取水深、流速、底质类型、水质与沉积物质量作为海洋物理化学环境评价指标,选取叶绿素a含量与富营养化状况作为海洋生物环境评价指标。参照相关建设标准及前人研究方法,建立评价体系,对烟台市北部海域海洋牧场的选址与建设展开适宜性评价。

1.2.1 海洋物理化学环境指标

水深数据采用水深海图资料进行数字化提取。流速数据来源于实际测量:分别于拟选区域A~F各区域提取一个特征点,在大潮时对各点各层进行流速测取。底质类型是通过对研究海域设置的261个站位点进行表层沉积样品的采集,用多普勒激光粒度分析仪测量沉积物粒度,以此确定拟选海域沉积物类型。 水质及沉积物质量数据采用烟台市海洋环境监测预报中心于2020年5月(春季)、2020年8月(夏季)和2020年10月(秋季)在研究海域的环境质量调查数据进行分析评价,其中水质调查项目主要包括水温、pH、溶解氧、化学需氧量、磷酸盐、硝酸盐-氮、亚硝酸盐-氮、氨-氮、石油类、叶绿素a、重金属(包括铜、锌、铬、汞、镉、铅、砷)等,当站点水深<10 m时,只采取表层样,当水深≥10 m,采表层和底层水样;沉积物调查指标包括硫化物、铜、锌、铬、总汞、镉、铅、砷、石油类、有机碳、氧化还原电位等。各指标选取点的位置如图1 所示。

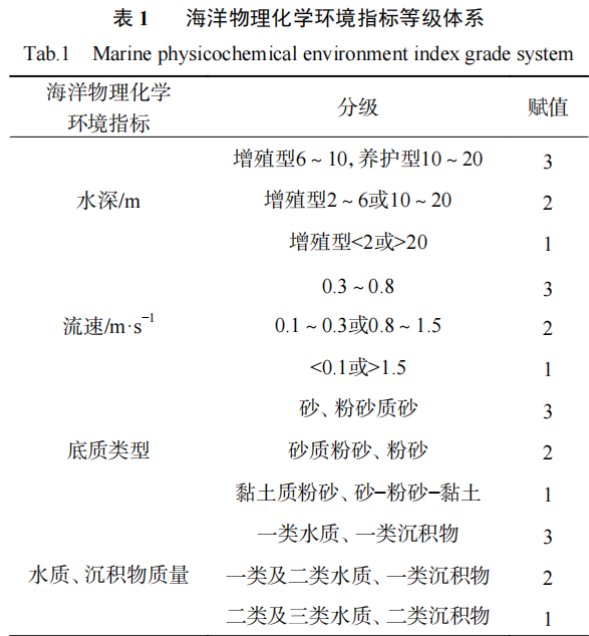

参考已有研究,结合实际调查状况,根据选取的各项指标对海洋牧场选址的重要程度赋予其相应的权重,对于单个指标再根据其对海洋牧场选址的适宜性程度和限制性强度划分适宜、较适宜、不适宜三个等级,并赋予3~1相应的数值(详见表1)。

运用ArcGIS栅格计算器工具对各拟选区域各项指标的适宜性进行加权叠加计算,得到海洋牧场建设的物理化学环境适宜性分布图及各拟选区域综合适宜性指数。

其中水深、底质类型、水质及沉积物质量、流速的权重分别为0.35、0.3、0.2、0.15,计算公式如下:

式中: S为海洋牧场建设的物理化学环境适宜性指数;Yi为各单项指标值;ωi为第i个指标的权重;i为指标数。

1.2.2 季节海洋生物环境变化

利用叶绿素a含量与富营养化状态对研究海域的生物资源情况及其季节变化进行评价,叶绿素a的数据来源与水质数据相同。采用营养状态质量指数(NQI)法对研究海域三个季节的海水富营养化状况进行评价,并运用ArcGIS空间插值法对于各拟选海域的NQI值进行预测,其中,NQI<2为贫营养状态, 2≤NQI≤3为中等营养状态,NQI>3为富营养状态。

2 结果与讨论

2.1 海洋物理化学环境

2.1.1 各项指标适宜性分析

(1) 水深条件分析

调查海域水深为0.39~33 m,水深随着离岸距离的增加而增大。就水深条件来看,F区域适宜建设增殖型海洋牧场的海域最大,占整体面积的63.82%,其西南部有1.76 km2的海域水深小于2 m,不适宜人工鱼礁的投放。位于套子湾的C、D区域大部分海域水深大于10 m,建设增殖型海洋牧场的适宜程度为较适宜,仅有D区域南部边缘约23.29 km2的海域为适宜。A、B、E区域大部分水深为15~20 m,坡度和缓,受波浪作用影响小,均适宜资源养护型海洋牧场的建设。

水深条件是影响海洋牧场选址的重要因素,会对海域的水温、光照及近岸波浪作用产生直接影响。就水深条件来看,六个拟选区域大部分水深范围内水温、光照、波浪影响等条件适中,适合开展渔业开发。但D、F海域部分沿海区域水深较浅,应注意鱼礁的规模和投放密度。

(2) 水动力情况分析

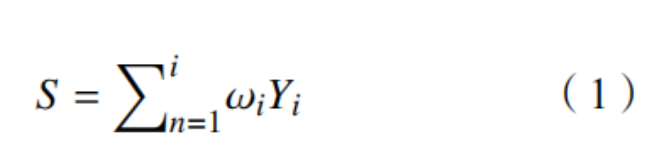

烟台北部海域为不正规半日潮,涨潮流流向为偏西北向,落潮流流向为偏东南向,落潮流流速大于涨潮流流速,在岸边的速度方向与岸线较为一致。套子湾海域潮流流速由西北向东南方向逐渐减弱,涨潮期间最大流速为0.76 m/s,落潮最大流速为0.56 m/s;芝罘湾内海流由湾口向湾内流速逐渐减弱,最大涨潮流速为0.44 m/s,最大落潮流速为0.54 m/s;四十里湾海域潮流涨急时刻流速一般在0.10~0.35 m/s之间,落潮流速与涨潮流速基本相当。A~F特征点流速实测结果如表2所示。

研究海域所测流速在0.07~0.62 m/s,均不超过0.8 m/s。由此可见,研究海域流速适中,具备建设海洋牧场的水动力条件。 对于海洋底质的运输及人工鱼礁的稳定性而言,底层海流影响最大,结合各点落潮底层流速来看,A、B、E区域水动力条件较强,D、F区域水动力条件较弱。由于D、F区域位于近岸海湾内,受陆源污染物影响较大,较弱的水动力条件不利于其水体的交换,容易导致水体的恶化,易对海洋生物的生存及品质产生不利影响。

(3) 底质类型分析

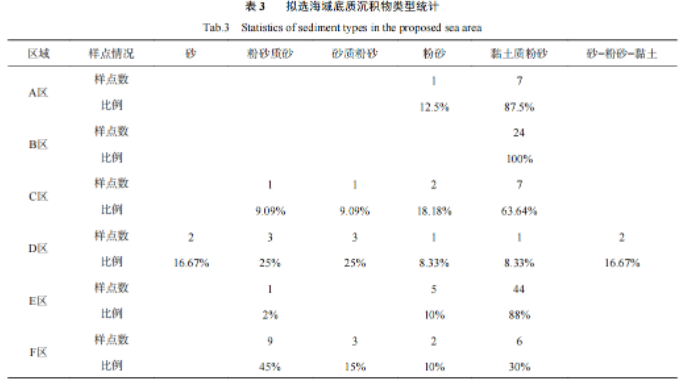

烟台市北部海域底质类型以黏土质粉砂、砂质粉砂和粉砂为主,还有少量的贝类碎片。其中黏土质粉砂含量最高,占比达到63.98%。其次占比较多的是砂质粉砂,所占比例为12.64%。样品分布点最少的是砂,仅有6个样品点,占比为2.30%。

就区域差异来看(表3),调查海域底质类型空间分布的差异性较显著,近岸沉积物类型相对丰富。C、D、F区域地处套子湾、四十里湾内,在河流入海挟带泥沙及波浪、潮流的共同作用下,近岸地区沉积物类型呈现复杂化、多样化的特征,套子湾沿岸海域出现了砂、粉砂质砂、砂质粉砂三种不同的较大颗粒沉积物,随着离岸距离越来越远,水流携带泥沙的能力减弱,沉积物颗粒也逐渐变小。在离岸较远的A、B、E区域,沉积物颗粒较细且类型较为单一,以黏土质粉砂为主。

因此,拟选的6个区域中C、D、F区域底质较硬,海底表面承载力更强,更适合人工鱼礁的投放。但D区域投放人工鱼礁时应考虑避开夹河入海口,从而避免因入海泥沙淤积而导致的人工鱼礁下沉。

(4)水质与沉积物质量分析

水质方面 ,5月、10月调查海域表、底层海水水质均满足二类海水水质标准,且大部分指标满足一类海水水质标准。8月份调查海域表层海水均满足二类海水水质标准,但底层海水有19.2%的调查站位溶解氧含量和1.9%的站位化学耗氧量劣于二类海水水质标准,不满足海洋牧场的建设要求。这10个含氧量较低的站位大多位于调查海域东南侧,不在拟选海域范围内,但可能会对区域E东侧海域海洋生物生存造成缺氧威胁。沉积物质量方面 ,所有站位沉积物质量均符合一类沉积物质量标准,且各区域差异不大。

经调查发现,研究海域海水水质相对清洁,沉积物质量优良,适合各类海洋生物和饵料生物的生长。 但夏季水质相对较差,尤其是底层海水中溶解氧含量较低,容易威胁到区域E东侧海域海洋生物的生存。就海水污染状况来看,A、B区域远离海岸,受陆源污染影响较小,更适合海洋资源养护;C、D、F区域离岸距离较近,受陆源污染影响较大,尤其是D区域同时位于开发区近岸与夹河入海口,受到沿岸工业污染与河流携带污染物污染的风险较大,相比之下发展增殖型海洋牧场的环境优势较弱。

2.1.2 海洋物理化学环境适宜性综合评价

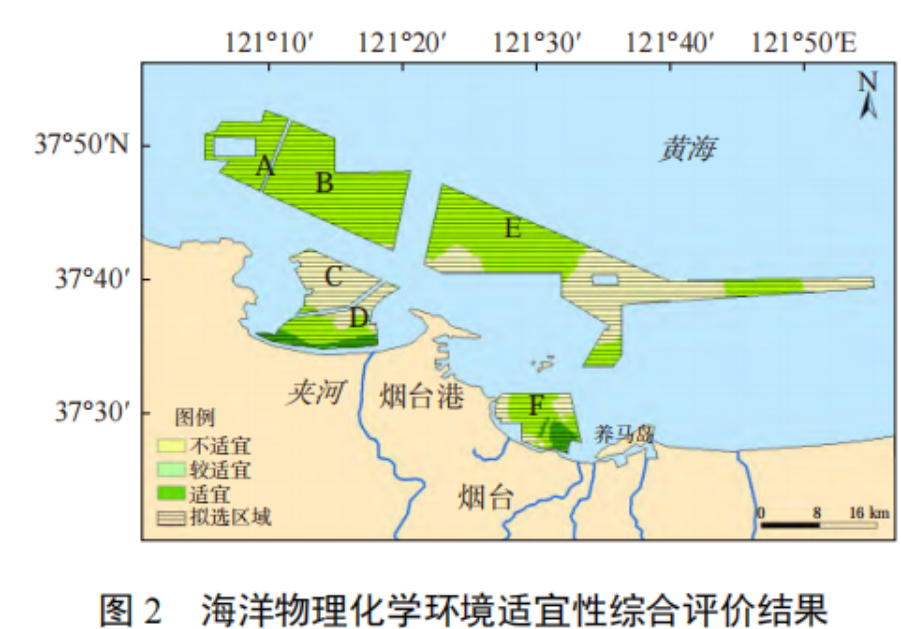

运用ArcGIS对以上各项海洋物理化学环境指标进行加权叠加计算和面积计算,得到拟选海域海洋牧场建设的海洋物理化学环境适宜性情况(图2)。其中海洋物理化学环境适宜性指数为2.8~3.0为适宜,2.3~2.8为较适宜,2.3以下为不适宜。

对于建设资源养护型海洋牧场来说,A区域全部海域及B区域99%以上的海域建设海洋牧场的适宜性均为较适宜,其适宜性指数分别为2.7与2.5;E区域有54.36%的海域较适宜海洋牧场的建设,其整个区域适宜性指数为2.36,由于其面积较大、东西跨度大,可考虑选址于其西部海域。对于建设增殖型海洋牧场来说,C、D、F区域内适宜性差异显著。其中,C区域整体适宜性指数最低,为2.2,仅有其南部2.55 km2的海域为较适宜;D区域适宜建设海洋牧场的海域2.5;F区域有15.2 km2的海域适宜海洋牧场建设,其整体适宜性指数为2.47。

整体来看,6个拟选区域共有36.88 km2的海域十分适宜目标类型海洋牧场的建设,占整个拟选区域的3.8%;有625.63 km2的区域较适宜目标类型海洋牧场的建设,占整个拟选区域的63.7%。整体适宜性指数最高的是A区域,可作为发展资源养护型海洋牧场的优先考虑海域;整体适宜性指数最低的是C区域,这主要与其同D、F区域相比水深较深、沉积物类型较细有关。调查区域内不同区块间水文动力、底质类型及水深、地形的区域差异和多样性,为海洋牧场类型的多样性和场址的多选择性提供了有利条件。

2.2 海洋生物环境季节变化

(1)叶绿素a变化分析

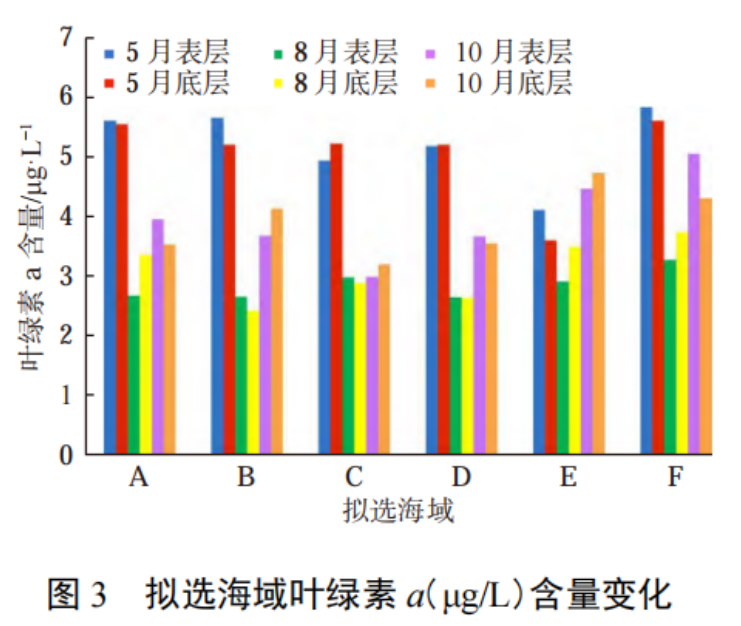

各拟选海域叶绿素a含量区域差距较小,但季节变化明显(图3)。就季节差异来看,5月叶绿素a含量为3.61~5.84 μg/L,平均值为(5.15±0.66) μg/L;8月叶绿素a含量为2.43~3.74 μg/L,平均值为(2.98±0.41) μg/L;10月叶绿素a含量为2.99~5.06 μg/L,平均值为(3.94±0.62) μg/L。可见春季拟选海域海水叶绿素a含量明显较高,夏季含量较低。就空间差异来看,各拟选海域海水叶绿素a含量差异不大,其中F区域各季节叶绿素a含量略高于其他区域。

叶绿素a浓度可代表浮游植物生物量,并作为水体生产力高低的评判参考。 拟选海域叶绿素a含量的季节差异可能与夏季海水水温升高,水体含氧量下降,浮游植物缺氧死亡有关。秋季随着水温的降低,叶绿素a含量有所回升。空间差异方面,F区域各季节叶绿素a含量均略高,可能是由于该区域水深较浅,浮游植物有充足的光照进行光合作用;且该海域流速缓慢,有利于水生生物的聚集、附着;此外,沿岸河流带来了丰富的营养盐,也为浮游植物生长提供了饵料。

(2) 富营养化状况变化分析

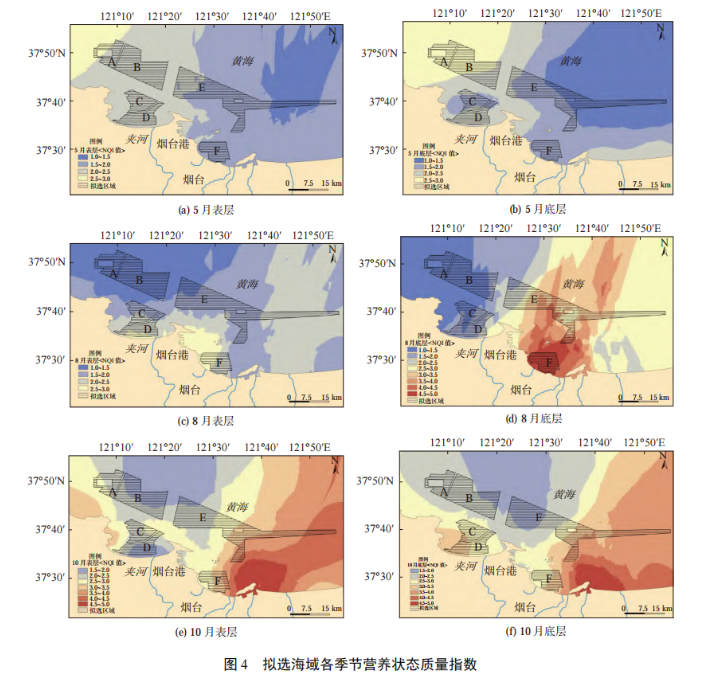

对拟选海域营养状态质量指数(NQI)进行评价及预测可知:调查期间,烟台北部海域NQI的变化范围为1.00~4.96,平均值为2.27±0.76。其中,春季研究海域海水富营养化程度最低,NQI的范围为1.24~2.97,平均值为1.94±0.43,表层与深层海水富营养化程度差距较小,大部分海域处于贫营养状态。夏季研究海域NQI的范围为1.00~4.55,平均值为1.99±0.71,表层与深层海水富营养化程度差距较大,位于四十里湾沿岸的F区域底层海水富营养化严重。秋季研究海域海水富营养化程度最高,NQI的范围为1.64~4.96,平均值为2.91±0.65,大部分海域处于中等营养状态和富营养状态,表层与深层海水富营养化程度差距不大,E、F区域东部有富营养化风险(图4)。

拟选海域海水富营养化风险多发生于夏、秋季节,且集中于东部沿岸海域,这主要与气象、水文等环境因素的季节性变化以及东部沿岸海域水动力较弱、水体交换能力较差有关。夏季四十里湾及其以东海域底层海水最先发生富营养化,这可能与该海域营养盐的过剩与沉降有关,之后浮游生物的大量繁殖导致了水体溶解氧含量的下降,浮游生物缺氧死亡后其腐烂分解又导致了化学耗氧量的升高,这与水质调查结果相一致。因此,F区域和E区域东部夏、秋季节发生富营养化灾害的风险较大,海洋牧场的建设应注意富营养化灾害防控。

3 结论

(1)在海洋物理化学环境方面,六个拟选区域共有36.88 km2的海域适宜、625.63 km2的海域较适宜、 318.88 km2的海域不适宜目标海洋牧场的建设,其中,A区域海洋物理化学环境综合适宜性指数最高、C区域最低。

(2)在海洋生物环境方面,各区域夏季海水叶绿素a含量明显低于春、秋两季,F区域各季节海水叶绿素a含量略高于其他区域;F海域和E海域东侧在夏、秋季节易发生海水富营养化污染,对海洋牧场目标生物的生存有一定危害。

(3)总体来看,建设资源养护型海洋牧场可优先考虑A区域,建设增殖型海洋牧场可优先考虑D区域南部沿岸海域。