从用海需求、成本对比、生态需求和防冲刷需求多方面分析,通过投放人工鱼礁实现海洋牧场与海上风电融合开发具有较大的可行性。基于此,提出融合开发的两种技术模式,即全域均匀投放模式与绕桩排布模式。

一、可行性分析

1 用海需求及空间适配性分析

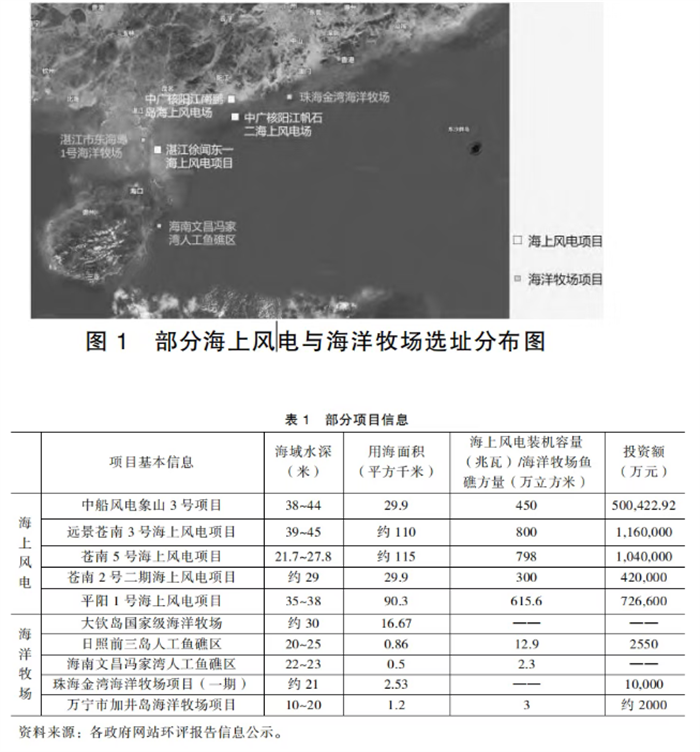

海上风电与海洋牧场对场址的需求相似。表1中展示了我国部分海上风电与海洋牧场项目的水深、用海面积等信息。虽然海上风电项目开发海域水深略深于海洋牧场项目,但差别不大。广东及海南海域部分海上风电与海洋牧场选址离岸边距离基本类似,如图1所示。人工鱼礁使水深变浅,影响通航,而海上风电场也对通航船只有一定限制,因此,二者均会影响近海的海运航道。从综合用海角度看,二者融合开发是节约近海空间的有效手段。

2 融合开发的投资成本及规模适配性分析

海上风电场的场址规模和总投资远大于使用人工鱼礁的海洋牧场。海上风电场的占地面积通常为数十平方千米,投资额一般在数十亿元,如用海面积26.3平方千米的浙能台州1号海上风电场投资额约42亿元;海洋牧场的用海面积相对较小,一般为数平方千米,投资额通常在数千万元,如用海面积4.1平方千米的葫芦岛连山湾海洋牧场项目投资额约7000万元。因此,二者在融合开发时,海洋牧场可被视为海上风电的附属工程。

3 生态需求

海上风电项目建设会对场址海域生态环境造成不良影响,根据《中华人民共和国环境影响评价法》,建设项目应控制对环境的影响,为控制海上风电场对生态的影响,通常需投入部分资金用于废弃物处理和生物增殖,即用于生态补偿,这部分投资通常占项目总投资的1%~3%。人工鱼礁具有良好的生态养护效果,能通过流场效应、饵料效应和遮蔽效应吸引生物、促进生物繁殖,且人工鱼礁场址和海上风电场址多位于水深50米以内的浅海区域,因此,可作为海上风电场生态补偿工程。

4 防冲刷需求

海上风电场的风电桩具有防冲刷需求。在波浪和海流的作用下,风电桩周围会产生倒锥形的冲刷坑,导致风电桩基础不稳,可能造成损失。抛石防护是一种常用的防护方法,通过人工抛投块石、卵石等石料,在指定区域堆砌形成防护结构,虽成本较低,但存在易流失、易形成二次冲刷、维护难度大等问题。人工鱼礁通过改变周边海域流场,减少波浪和海流对风电桩基础周边海底的冲刷,实现防冲刷的目的。

二、融合开发的两种模式

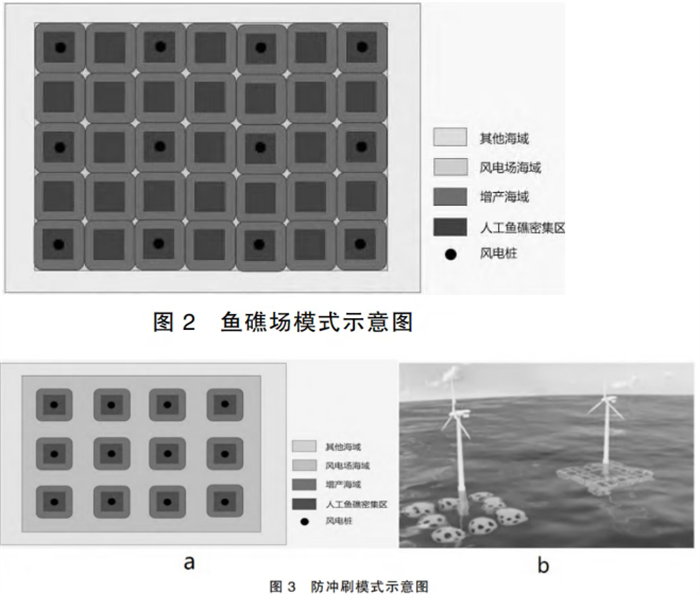

投放人工鱼礁实现海洋牧场与海上风电融合开发可以采用两种模式。一种是鱼礁场模式,将海洋牧场和海上风电直接融合,在整个海上风电场按照人工鱼礁场所需要的密度均匀布设人工鱼礁,将整片海域建设为鱼礁场;另一种是防冲刷模式,以防冲刷为主要目的,在风电桩周围布设人工鱼礁。鱼礁场模式在整片风电场海域以人工鱼礁场所需要的密度布设人工鱼礁,使整片风电场海域因投放人工鱼礁而实现渔业增产(如图2)。而防冲刷模式仅在风电桩周围布设防冲刷所需要的人工鱼礁(如图3b),在风电桩周围形成多片受到鱼礁影响的增产海域(如图3a),所需人工鱼礁量较小,初始投入低,但每年的渔业收益较鱼礁场模式更低。

来源 | 本文节选自《人工鱼礁用于海上风电和海洋牧场融合开发的经济性研究》;原刊于《中国渔业经济》;2025年第5期

作者 | 季以恒 李晗 高源 袁兢 清华大学