随着海洋油气勘探开发向深层挺进,“高温高应力、地层硬、钻速慢”的极端地质环境掣肘油气开发,作业现场面临巨大压力,总院科研人员也感受到极大挑战。在海油众创这个“孵化器”里,钻井地质力学团队应运而生。

01 基础研究支撑方案设计

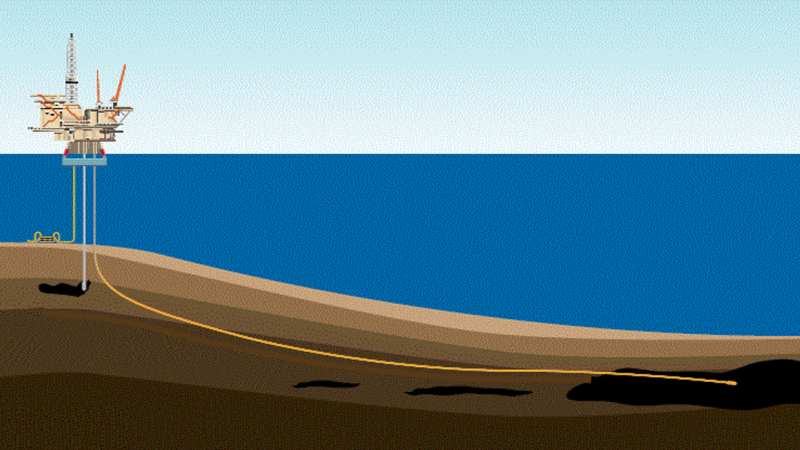

海上大位移井能充分利用有限的平台数量,大范围控制含油面积,但延伸极限受制于机械、水力和地层三大影响因素,其中地层延伸极限是关键因素,如果能卡准极限范围,尽量延长水平位移,才有可能减少平台数量,提高项目效益。

这是当前多个生产项目的效益制约点,同时也地质力学团队的主要攻关方向,“现有延伸极限的评价方法是否高估了风险,水平位移能不能再度延长?”头脑风暴会上,大家各执一词,谁也不能说服谁。“要创新,但不能硬创新,得有说服力,不能拍脑袋”。

在大家理不清思路时,团队导师谢仁军总会加入讨论帮助大家点明问题所在:“能不能更科学的考虑载荷与周期双重影响,根据深部地层真实环境,建立一套更准确的评价新方法。”他鼓励团队换个思路积极探索,打破常规,既要敢想敢为,又要善作善成。

“之前将风险按照1+1的模式简单叠加太保守,把重复考虑的剔除,再试试看”,大伙谋定而后动,有的负责基础实验方案,有的负责数值模拟,各自发挥所长,一起建立了新的更符合地层沉积环境的评价方法,揭示并澄清了原来被高估的风险,成果也取得国家发明专利授权。

目前,该技术被广泛应用于“深海一号”二期、恩平、番禺等基本设计项目,支撑深水开发井控制范围由1000m拓展至3000m,节约了“深海一号”二期工程的钻井中心数量,降低了开发成本;支持水平位移8100m的恩平21-4油田、水垂比5.20的番禺19-1油田等一系列高难度方案通过论证,在安全的基础上避免“过度设计”,源头降本效果凸显。

02 科研成果服务现场作业

“现场之所需,科研之所向”,2022年夏天,南海东方1-1气田钻机轰鸣,一口高温高压水平井处于关键作业节点,后续可能面临井下复杂风险,海南分公司通过区域工作站联系总院进行现场支持。以众创成员为主的支持团队立刻飞赴海南,然而,落地伊始就遭遇了海口疫情爆发,打乱了原来的出海计划,“屋漏偏逢连夜雨”,台风“木兰”也紧接着登陆海南,突如其来的困难接二连三。

“台风期间又有疫情,大家注意安全,做好防护”,钻井室主任吴怡是团队的“稳定器”,他叮嘱驻留海南人员,“配合当地防疫安排,如果家中有困难,组织是坚强后盾”。

几天之后,台风终于散去,疫情却仍反复不定。分公司附近酒店一家一家被援助医疗队征用,大家配合防疫,一次一次找更远的住处。在需要去资料库查阅时,公交出租仍然停运,于是大家只能每日徒步往返。通过不懈的坚持,团队与作业者一道实现了“防疫、安全、生产”三不误,保障了这口高难度井顺利完钻,非生产时间为零。

03 “众创”成果,分享于“众”

“勤于总结,乐于分享”是这个团队的鲜明标签,负责人袁俊亮在项目总结收尾时恰逢“好课程、好讲师”大赛开幕,其中“构建新员工专业技术课程体系”的主题,让他眼前一亮—— “海油众创的成果需要推广,经验知识更应该被分享,大家共同提高,何乐而不为?”

他迅速报名参赛,整理思路,在一轮轮的打磨中将研究成果逐渐梳理清晰。在夜深人静之时,录制、剪辑视频课程——《钻进地球深处》,内容涵盖了项目主要创新点,又深入浅出的介绍了钻井地质力学知识。经部门推荐、专家评审,课程获得2022年度总院“好课程”大赛一等奖,目前已上线“海学网”总院站点。

在分享知识的过程中,团队也收获了“满满价值感”,不断有新员工朋友表示,“众创成果以课程的形式表现,通俗易懂,解答了我们之前的许多困惑”,达到了“夯实专业基础,助力科研起航”的目的。

04 创新更凝心 激发青年活力

团队积极吸纳优秀团员加入,90后团员庞照宇就是其中代表。入职不足5年的他已经出色的完成了多个生产项目,同时在钻井提速等方面也不遑多让。“最近和高校交流,运用大数据手段优化钻参方面,我有新的idea”,凭借对数据驱动的浓厚兴趣,他信心满满并且打算在今年牵头申报海油众创。

未来,团队将继续总结经验,组建不同专业特长、不同年龄层的人才梯队,推动成果转化,更好的服务现场,为海洋科技高水平自立自强贡献“众创”力量。