这一切成果的背后,是中国海油勘探团队在中国油气勘探地质理论的重大突破为深水、超深水勘探开辟了成功之路。

南海深水区到底有没有气?

这是一个困扰了南海石油勘探人几十年的问题,自1983年发现崖城13-1大气田后,向深水区进军找气的步伐从未停止过,当时多家外国石油公司利用经典的大西洋被动边缘深水油气勘探理论在南海北部深水区勘探十余年,耗资30多亿人民币,在依然无商业发现后最后退出研究,他们认为中国深水区盆地张裂时间晚,不具备发育规模烃源岩和优质储层的条件,没有勘探潜力。

然而,中国海油深水勘探人坚信:“中国的油气勘探潜力只有我们自己能判断!”团队自2004年起全身心投入深水勘探研究,认真分析南海深水区盆地形成机制、烃源岩发育模式、储层形成机理,十年磨一剑,突破了传统的深水油气地质认识,创建了南海北部陆缘深水油气地质理论,系统阐述了我国深水区“成盆-成烃-成藏”过程,指导发现“深海一号”大气田,推动我国油气勘探开发走向超深水。

南海北部陆缘深水“成盆-成烃-成藏”对于非专业人员理解起来有难度,但其实就像我们生活中做一顿饭需要找锅做饭、找米下锅、找碗吃饭一样,万事具备,方能静享“佳肴”。

找到一口好锅:成盆-创新提出南海北部陆缘大型拆离作用控制深水盆地的形成和演化认识,阐明了深水区成盆机理

沉积盆地是油气生成的重要场所,就像我们生活做饭的锅一样,找到一口好锅,是一切油气地质研究的基础。

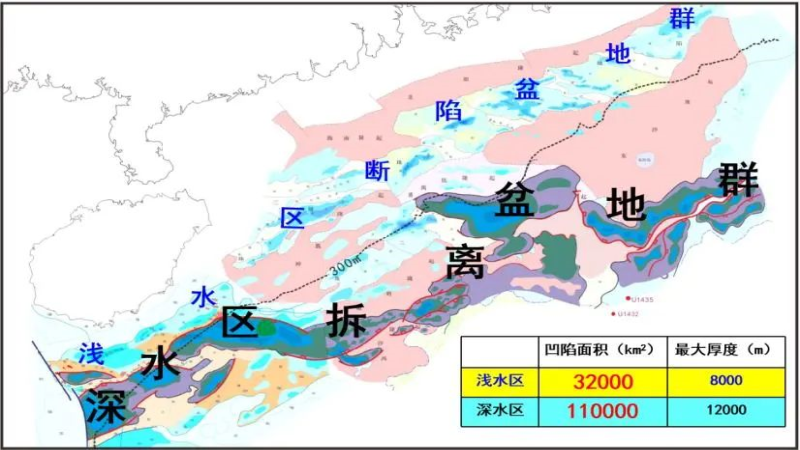

勘探团队综合应用重、磁、震资料研究南海北部深水陆缘盆地结构,首次发现并证实了陆缘深水区发育切穿地壳并向下变缓汇聚到深部莫霍滑脱面上的大型拆离断层系。受这套大型拆离断层系的控制,在南海北部陆缘深水区形成了一个西起琼东南盆地中央坳陷,东至台西南盆地,总面积达11万平方千米、范围广阔、规模巨大的拆离盆地群。陆缘深水拆离盆地群的发现,深刻改变了传统的陆缘深水盆地为高角度正断层控制的断陷盆地的认识,揭示出强烈的拆离断层作用可以形成“宽而深”的盆地,可以提供规模烃源岩和大型深水储层的可容空间,团队走稳了深水勘探的第一步。

南海北部深水区拆离盆地群

找到好米:成烃-首次阐明了南海北部陆缘深水三套规模烃源岩形成与高温快速生烃机理,揭示了深水区巨大的资源潜力

烃源岩就是生成油气的岩石,就像我们生活做饭的米一样,米好,做出来的饭就好吃,米的好坏决定了饭的品质。

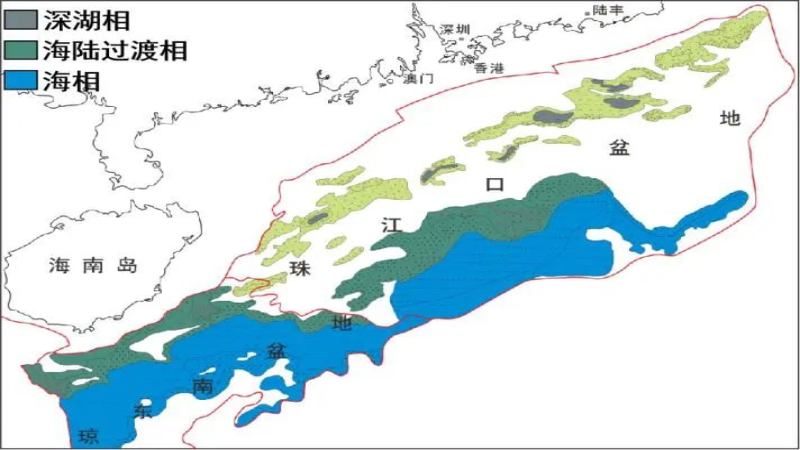

南海北部岩石圈幕式伸展薄化过程形成的宽深盆地,提供了深水区规模烃源岩发育的巨大可容空间,有别于浅水区孤立的窄小断陷控制的类型单一、规模小的湖相烃源岩。南海北部陆缘深水区由始新世至渐新世依次发育了高角度断陷控制的湖相烃源岩、拆离断陷控制的陆相-海陆过渡相烃源岩和薄化作用控制的海相烃源岩。

经评价,南海北部深水区的油气资源量可达近百亿吨油当量,这一认知彻底改变了外国同行认为“南海北部深水区烃源潜力差”的悲观论调,为深水勘探理论的突破奠定了坚实的基础。

南海北部深水区烃源岩分布

找到好碗:成藏-首次建立了琼东南盆地深水区中央峡谷大气田成藏模式,揭示深水轴向峡谷水道砂岩优质储层的分布规律

砂岩是油气储集的场所,好比我们吃饭的碗,把煮好的饭放在碗里,方可尽情享用。

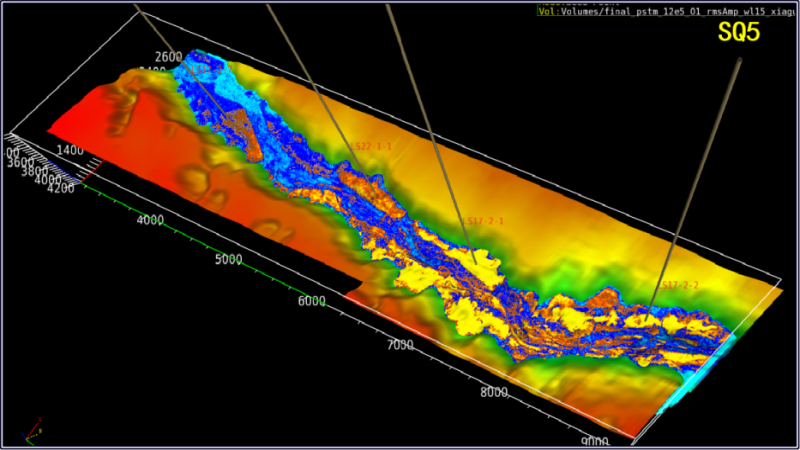

地壳的强烈薄化控制了裂后期的差异沉降,形成了东西走向、向东延伸到南海西北次海盆的巨大带状凹槽,宏观上控制了琼东南盆地深水区长达400公里的轴向中央峡谷水道的形成与分布。峡谷水道内砂体与半深海-深海相泥岩形成了优质的储盖组合,水道砂岩与深水泥岩构成的岩性圈闭被后期侵蚀充填和差异压实作用改造,形成岩性-构造复合圈闭群。

基于以上研究,团队建立了琼东南盆地深水区中央峡谷大气田成藏模式,这一模式具有“裂隙垂向输导、峡谷水道砂岩储集、块体流泥岩封盖、高效充注”的特征,天然气分布横向连片,纵向多层叠置,近源垂向晚期快速高效复合成藏。

随着“饭碗”的规模和分布被研究证实,“中国理论”让南海深水勘探开发成为现实。

陵水17-2峡谷水道砂体分布

南海北部陆缘深水油气地质理论指导了我国第一个自营深水超千亿立方米陵水17-2大气田和陵水25-1等一批大中型气田的发现,在生产实践中得到了检验并已推广到海外深水油气勘探,彻底打破了外国石油公司对中国深水油气资源前景的悲观论调,为全球深水油气勘探提供了中国理论和中国方案。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,深水油气勘探任重而道远,中国海油科研人员将不负重托,踔厉奋发,勇往直前。研究总院党委书记、董事长、总经理米立军表示,“深海一号”大气田的正式投产对于推动我国油气增储上产,对于保障粤港澳大湾区能源供应、促进海南自贸区(港)能源绿色发展具有重要的意义。而地质理论创新是“深海一号”最足的底气,也是未来深水勘探的勇气,全体海洋石油工作者将以“深海一号”大气田正式投产为新起点,夯实基础研究,筑牢创新根基,一鼓作气,用信心和实力去勘探开发更深、更大的气田,为保障国家能源安全贡献力量。