1 海洋碳封存技术概况

(1)海水储碳的自然过程通过海—气交换的自然过程,海洋每年可净吸收约 2.3 Gt C。海水储碳的自然过程主要可分为 4 种机制,分别是生物泵(BP),微型生物泵(MCP), 碳酸盐泵(CP),溶解度泵(SP)。人类活动排放的CO2进入海洋后,可在深海水体中停留成百上千年,在海底沉积物中的贮存时间甚至可长达上百万年。(2)海洋碳汇空间海洋碳封存技术应用前景广阔,可分为滨海“蓝碳”、海洋固碳和储碳、海底地层碳封存 3 种碳汇空间。(3)现有的碳封存技术无论是在陆地还是在海洋,现有碳封存技术都存在一定壁垒。

陆地碳封存和滨海“蓝碳”碳封存。其能力是可逆的,需长期实施。

以海水层为主的海洋肥化和海底 CO2 湖等方法。虽可将 CO2 储存于深海上千年,但可能会导致海水 pH 值发生改变,影响海洋生态。

利用海底玄武岩或橄榄岩的碳矿化和深部咸水层的碳封存技术。可使 CO2 以惰性形式几乎永久固存于深海,自然泄漏率低,但仍需考虑技术实施诱发地震或因地质活动造成 CO2 泄露的可能性。

2 专利分析

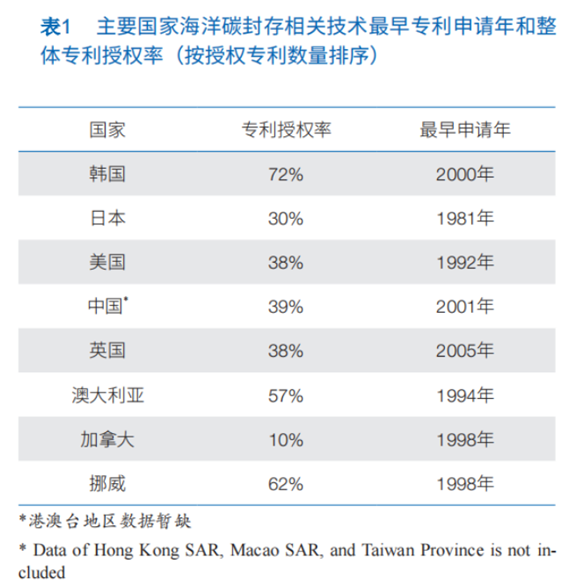

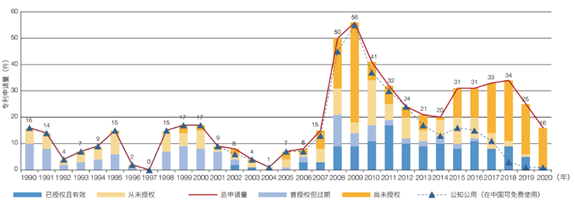

2.1 专利态势分析海洋碳封存相关专利最早发布于 1981 年(表 1),其技术创新在 2008 年前并不活跃(图 1);2008—2009 年为专利申请高峰期。截至 2021 年 6 月,海洋碳封存技术发展较为缓慢,近 15 年已授权且有效专利占比约 28.1%,尚未授权的专利占比 43.2%,失效专利(包括曾被授权和从未授权的)占比 28.7%。从法律状态的角度来看,该领域 2012 年前申请的大部分专利都已处于公知公用状态;此状态下的专利在中国不受法律保护,可作为潜在信息和技术资源,充分挖掘失效专利价值。

图 1 1990 年后全球海洋碳封存相关专利申请量及法律状态分布趋势图

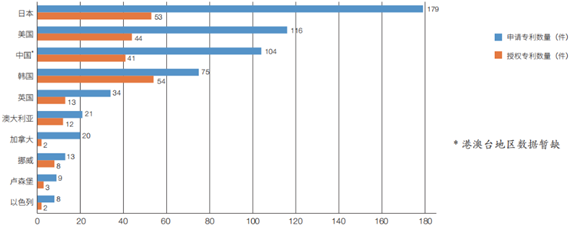

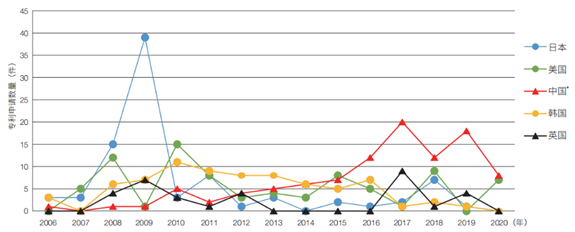

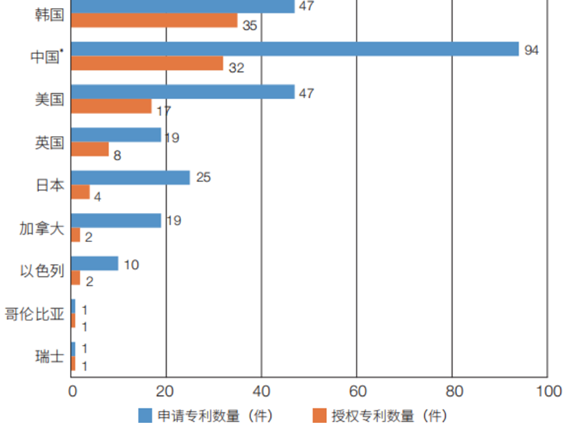

海洋碳封存技术的主要研发国为日本、美国、中国、韩国和英国(表 1、图 2 和 3)。

图 2 海洋碳封存相关专利申请量和授权量最多的 10 个国家

图 3 主要研发国 2006 — 2020 年海洋碳封存相关专利申请趋势

整体而言,中国和韩国近 10 年对海洋碳封存领域的技术重视度高于其他国家,技术创新力活跃,尽管我国近 10 年在海洋碳封存领域的专利申请总量位居世界第 1,期间获得授权的专利数量位居世界第 2(图 4),但专利授权率(专利申请量与授权量的比率)远低于授权量第 1 的韩国。

图 4 2011 — 2020 年海洋碳封存相关授权专利的申请人归属国分布

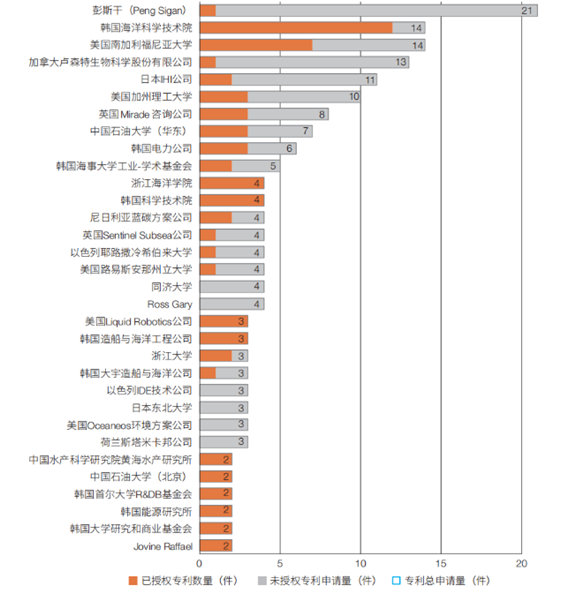

近 10 年全球在海洋碳封存相关领域所申请的专利类型主要为某种方法、装置或系统,所涉及的技术主要集中于实验测试、天然气水合物或油气开采、海洋生物固碳(如浮游生物、微生物、海水养殖等)、地质封存、海洋酸化或肥化等,且各类技术在 2011—2015 年均有授权专利产生。与其他技术相比,天然气水合物或油气开采相结合的 CO2 封存技术为 2016—2020 年的研发热点,相关专利的申请和授权主要集中于此类技术领域,更受研发人员和市场青睐。2.2 专利申请人分析对海洋碳封存相关技术专利的申请人名称进行规范化处理后,发现 2011—2020 年美国南加利福尼亚大学和韩国海洋科学技术院为在该领域内提交专利申请数量最多的机构(各 14 件)(图7)。

图 7 2011 — 2020 年海洋碳封存相关专利主要申请人及其授权专利数量

(1)韩国海洋科学技术院专利授权率高,且大部分为独立申请。 2011 年在韩国范围内提交了 4 件专利,主要为 CO2 的海洋储存管道运输安全分析及其管道效应分析实验装置和方法,并均获得授权。此后至 2015 年,每年都提交过海洋地质方面 CO2 运输、储存或泄露监测相关的专利,然而其仅在韩国本土提交专利申请,未进行全球布局。(2)美国南加利福尼亚大学近 10 年合作研发的专利较多,其专利申请主要集中于催化溶解 CO2、船舶 CO2 封存和利用 CO2 生产可再生燃料等,专利布局范围较广。除了美国本土外,还在中国、英国、澳大利亚、加拿大、世界知识产权组织等提交过专利申请并获得过授权。

高校。侧重于 E21(土层或岩土地钻进)、B01(一般物理或化学的方法或装置)和 C12(生物化学)专利的研发,其专利授权率为 46.6%。

科研院所。专利结构主要分布于 G01(测量、测试),其专利授权率高达 67.5%。

企业。侧重的技术研发范围较广,在 B01、C02(水、废水、污水或污泥处理)、E21 和 G01 均有涉猎,专利授权率约 27.6%。

个人。以个人名义申请的专利大多分布在 B01,其专利授权率仅 23.6%。

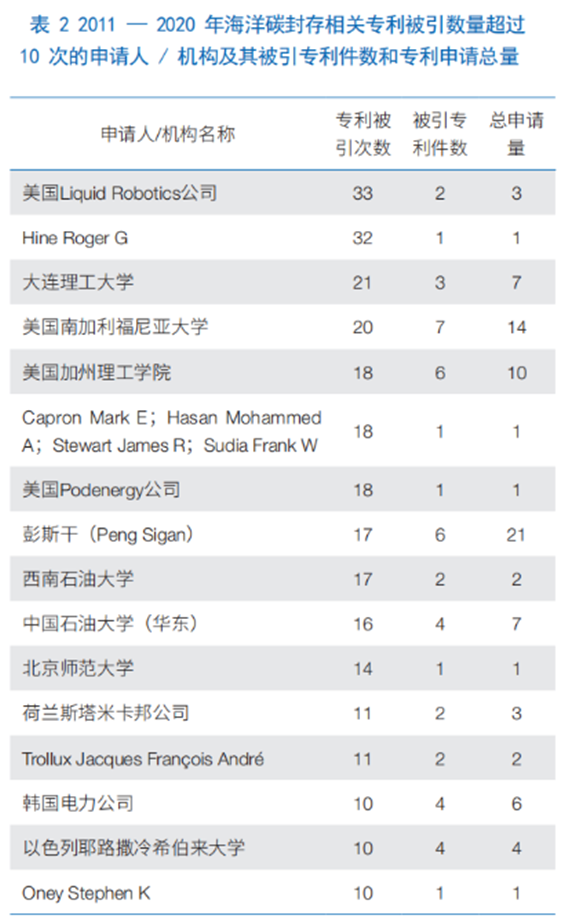

对各申请人的专利引用情况进行统计(表 2),发现美国无人海洋机器人制造企业 Liquid Robotics 公司、大连理工大学、西南石油大学、北京师范大学及部分自然人等申请者的专利申请总量虽不多,但被引次数较高,这说明他们在海洋碳封存领域申请的专利具有较强的先进性和创新性。

2.2 重要专利挖掘

例 1:“用于给浮游植物施肥并封存大气碳的自主波浪动力物质分配船”专利。由前文提及的专利被引次数最多的申请人美国 Liquid Robotics 公司与自然人 Hine Roger G 共同申请(专利申请号:US201213424239),也是 2011—2020 年在海洋碳封存领域被引次数最高的专利,共计被引 32 次。该专利发明了一种以波浪为动力的无人船,通过往海洋投入肥料促进浮游植物生长,加强食物链中碳的固定,提高海洋生物的碳封存能力,同时改善区域内的渔业资源。

例 2:“用于海上能源生产和二氧化碳封存的系统和方法”专利。由位于美国加利福尼亚州的 Podenergy 公司联合 4 位自然人共同开发(专利申请号:US201313781597),被引次数在海洋碳封存领域排名第 2,共计 18 次,但至今仍未被授权。该专利涉及近海能源生产,通过生物厌氧反应生产甲烷和氢气,同时原地封存产生的 CO2。

例 3:“一种海底天然气水合物稳定层逆向生产方法及生产设备”专利。由西南石油大学研发(专利申请号:CN201610071790.1),通过降压采气、注热分解、CO2 固结 3 个步骤循环,利用 CO2 置换法开采天然气水合物,克服了海底天然气水合物在开采过程中天然气易泄漏、易污染海洋环境与易发生地质灾害的难题。该专利共计被引 16 次,于 2017 年在国内获得授权,有效期至 2021 年。

通常,有一定市场价值的专利才会发生转让或许可。通过专利的转让和许可次数,可了解市场价值和技术含金量较高的专利。

2011—2020 年海洋碳封存领域发生转让次数最多的专利为美国加州理工大学、美国南加利福尼亚大学和以色列耶路撒冷希伯来大学联合研发的“CO2封存方法和装置”(专利申请号:US201514975584、US201815996121);该专利的主体是一种利用催化剂在水体(如海水)中溶解 CO2,以实现碳封存目标的方法。此外,美国路易斯安那州立大学研发的“采油单井辅助重力泄油工艺”(专利申请号:US201615572704)先后发生过 5 次转让;该工艺通过向地层注入 CO2 提高石油采收率,同时实现碳封存的目的,该专利于 2020 年被授权。

值得注意的是,上述 3 份申请专利虽发生过数次转让,但专利权最后都回到了原本申请人的手中,说明这些专利申请人对专利的市场价值重视程度较高。同时,“CO2 封存方法和装置”(专利申请号:US201815996121)也是 2011—2020 年全球海洋碳封存领域申请的专利中唯一发生过许可的专利,专利被许可人为美国国家科学基金会(NSF),这说明 NSF 对这项专利的认可度较高。

(1)引用文献较多的专利

(2)校企合作专利

3 结论及建议

(1)主要结论随着碳中和相关政策的发布,我国在海洋碳封存领域的技术创新活跃度正逐步上升,预计未来会有一段时间的技术研发活跃期;但目前我国专利申请的质量整体偏低,申请的专利授权率不高,在市场应用价值和知识成果转化方面还有待提高。因此,急需吸收各国先进经验,提高技术创新力和核心竞争力。本文发现近几年与海底能源和资源开发相结合的海洋碳封存技术更受各国科研人员和市场青睐。例如,海洋天然气水合物和油气开采、与渔业相关的生物固碳技术等,将碳中和理念与提高经济效益相结合,具有较长远的发展前景和较高的技术应用潜力。

(2)技术发展建议由于海洋碳封存实施规模大,各类技术特点和优劣势不一。为提高技术创新力,节约研发过程中的试错成本,海洋碳封存技术创新可利用公知公用专利进行二次创造。通过吸取国内外先进经验,积极推进学科交叉研究,在充分发挥优势的同时,补足各类技术的短板,提高技术应用价值。(3)专利布局建议科学的专利布局策略可提高我国在此领域的话语权。为规避专利风险,提高我国专利的市场覆盖率和技术知名度,专利申请可考虑在多国进行专利布局,扩大技术应用范围。专利技术研发应结合市场需求,加强校企合作,通过“产-学-研-用”联合机制促进知识成果转化和应用,但为了防范校企之间的专利纷争,在专利申请阶段应尽可能全面地考虑后续研发和相关项目的方向,厘清专利申请人、专利权人和后期项目实施单位之间的关系,避免因利益冲突造成的专利风险。