为了记录这些海油青年人的真实工作生活片段,春节前夕,记者跟随年轻的海油工人们从葫芦岛北港码头踏上倒班船,实地探访这座在“冰原”中傲然矗立二十多载春秋的钢铁浮城,探访扎根蓝色海疆最前沿的团员青年们如何战海冰斗风雪,抗低温耐严寒,稳生产保外输,用执着与坚守筑牢能源保供的钢铁脊梁。

虽然已进入2月份,辽东湾沿途的海冰还是很厚,倒班船在破冰船的带领下勉强能够前行,随着离岸边越来越远,海冰带来的冲击感也变得越来越强烈。船大约在冰海中“砥砺”了三多个小时,一座“钢铁之城”跃然海上。记者走出船舱,感觉羽绒服完全挡不住海风的“问候”,打在身上如针扎一样冰冷刺骨。在记者身旁,年轻的队员熟练地穿上救生衣,双手紧紧地抓住吊笼,随着吊笼的缓缓上升,勇敢地登上这座钢铁平台。

随行的海油员工告诉记者,锦州9-3油田矗立在渤海东北部的辽东湾,是中国最靠北的海上石油平台。这里年最低气温接近零下30摄氏度,每年的12月至次年3月,这里的海面都会被海冰全覆盖,对平台安全生产带来挑战。于是,抗冰保产就成为平台工作人员冬季的一项重要工作。

面对如此复杂严峻的工作环境,这群平均年龄在35岁以下的青年们没有退缩,为保障冬季安全生产,在这片单层甲板面积不足三分之一个足球场大的海上“孤岛”上,他们组成的抗冰保产先锋队,在广袤渤海中守护着原油开采与运输,在茫茫大海上用青春和智慧守护着国家的能源“生命线”。

他们是油田的原油外输作业现场的操作员,是原油含水化验的化验员,是中控室的技术人员,是油田除冰现场的工作者……他们分布在油田的每一个角落,发挥着他们的专业技能,共同保障着油田的稳定生产。

在平台员工的帮助下,记者穿戴好劳保用品,整个人看起来都变得特别厚重,行动略感不便,很难想象海油工人穿上这一身装备之后是怎么依然保持灵活在狭窄的流设备之间穿梭工作的。

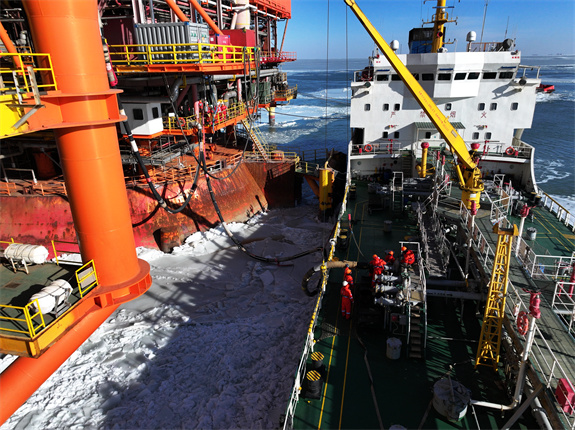

适逢平台外输作业,“外输油轮即将靠泊,请带缆人员就位。”随着广播声响起,在岗的油田员工不约而同飞奔到现场。

“大家加把劲!”伴随着有力的号子声,碗口粗的缆绳飞速划过海面,带缆人员齐心协力,高效完成了油轮的带缆靠泊作业。

由于这两天冰情较为严重,冰层对油轮的靠泊产生了一定影响,平日里二十分钟就能完成的靠泊作业今天持续了整整一个小时。

据了解,今天的情况在冬季并不算特殊,海冰条件下,油轮靠泊是比较困难的。最长的一次,可以达到两个多小时。所有带缆的人员都要在现场进行带缆前的准备,一直处于风口上作业,穿着这么厚的衣服,一样都会把身体都冻透,手脚都麻木了。

拉开化验室的门,记者看到的是化验员正熟练地进行着原油含水化验,以时刻跟踪着外输原油的品质。

踏着绿色的甲板,沿着黄线箭头规划的巡检路线,来到平台的“大脑中枢”——中央控制室。

今年33岁的刘金龙是中国海油锦州9-3油田中控室岗位员工,也是平台上年轻员工之一。他的屏幕上密密麻麻的数据是平台的“生命信息”,关系着整个平台的安全运行。负责中控室的技术人员也需要一个“超级大脑”,必须清楚地了解那些跳跃数字的另一端牵连的每一个部件的运转。这个小伙子已成为海上平台“智慧大脑”的操作者。

穿过长廊般的栈桥,记者来到油田除冰现场,防冰抗冰是油田员工的工作日常。平台排海口的海水因为北风的作用飘落到沉箱防浪格栅上,冬季寒冷,很快就冻成了冰坨子,如果不及时除掉这些冰,海冰在海流作用下堆积会顺着积冰爬上平台,对平台内部的设施造成破坏。这里常年是平台防冰抗冰工作的最前线。

入夜,海域气温下降明显,体感温度仿佛已接近零下25℃,迎着刺骨寒风远远望去,深夜中的中国海油锦州9-3油田各海上采油平台,像一颗颗星星点缀在夜空。

零点的钟声刚刚敲过,平台夜班操作班长马梓航带领着青年队员们开启新一轮的巡检。他们从晚上7点半到次日早上7点半,12个小时不断巡查,每天至少要刷上2万步。但即便在这样的环境中,海油人的坚守从未停歇。

窗外黑沉沉的夜,仿佛无边的浓墨重重地涂抹在天际,现场灯具“恪尽职守”地亮着,海油的青年们仍然在月下忙碌着,岸上灯火阑珊处,有他们的牵挂和守候。

日复日,年复年,8000多个日日夜夜,年复一年直面海冰的新挑战,他们始终坚守在这片海域,从严寒到酷暑、从清晨到深夜、从战海冰到斗风雪,从抗低温到耐严寒,从稳生产到保外输,守护着只属于自己心中的那份责任,用他们的青春和热血,诠释着对祖国的深情与忠诚。

青春恰似火,扬帆正当时,海油人的青春故事也将在这里不断续写…… (作者:李慎浩 杨敏政)