近期,海上油气与海上风电等海洋新能源融合发展的政策导向显著增强,系列文件相继出台,如《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出,鼓励油气企业在油气田区域内建设多能融合的区域供能系统;《“十四五”可再生能源发展规划》在海上风电开发建设重点部分,确定开展海上风电与海洋油气田深度融合发展示范;《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)》提出,实施海上清洁替代行动,努力打造“低碳”“零碳”油气田,统筹推进海上风电与油气勘探开发。2023年4月,国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会,并将其列为2023年度能源工作重点任务,标志着海上油气与海洋新能源产业融合发展进入实操阶段。

融合发展可行、可持续

融合发展是贯彻海洋强国战略的重要举措。海洋资源开发、海洋经济发展、海洋科技创新等是海洋强国战略的重要内容。海洋油气业产值稳步增长,在主要海洋产业增加值的占比逐步提升到5%左右。海洋电力业产值虽然总量仍不大,但呈现快速增长势头,“十三五”期间年均增长率为13%。融合发展将成为蓝色经济发展的新增长点,是海洋开发提质增效的重要途径,是推动海洋经济发展的核心动能,有助于强化海洋国土空间开发意识、构建产业协同格局。

融合发展是确保能源安全转型的坚实基础。全球能源低碳化转型趋势明显,非化石能源演变为主体能源成为共识。全球地缘政治显著变化,全球能源供应格局重构,能源安全成为优先议题。我国油气对外进口风险敞口高,原油和天然气对外依存度分别超过70%和40%。海洋石油成为增储上产主力军,海洋原油增量连续四年占全国增量超过60%,为原油产量重上2亿吨作出重要贡献。融合发展既能实现油气增储上产、绿色低碳开发,保障国家能源安全,又能充分利用海洋资源,提升海洋新能源稳定性,是优化能源结构、增强多元保障的重要形式。

融合发展是新型能源体系建设的核心内容。业界普遍认为,新型能源体系是以保障能源安全和经济社会发展需求为基本前提,以绿色低碳转型为根本方向,突出不同能源品种特点和功能的新一代能源体系,是能源生产与消费各环节建设的根本指南。融合发展在丰富低碳能源供应渠道、培养绿色能源消费理念、构建技术创新优势、优化能源生产管理机制以及提升国际话语权等方面将发挥重要作用,是新型能源体系建设的重要方面。

3月1日,中国海油对外宣布,我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田。

实现1+1>2 效果的保证因素

实现1+1>2的效果是融合发展可持续的重要保证,其驱动因素如下:

一是地理空间重叠。随着海洋活动的增加,用海冲突问题日益严重。海上油气和海洋新能源开发均走向深水远海,油气矿区与海洋新能源开发区块重叠问题已得到利益相关者的关注并启动协商解决,为融合发展提供了空间基础。融合发展,不是非此即彼,更可能是你中有我、我中有你,可优化海洋资源的规划开发,提高单位海域面积能源生产量,促进海洋集约高效利用。

二是低碳安全约束。能源转型下油气生产要求绿色低碳,传统节能增效措施成效有限,大力提升终端电气化率、大规模引入绿电,可进一步减少燃油和燃气轮机发电的碳排放及伴生气消耗,实现海洋新能源电力的就地消纳和提高油气产量的双赢。此外,清洁电力替代还可降低对国外燃气透平机组的依赖,弥补部分油田伴生气缺口,改善海上平台电网电源结构,确保安全生产。降碳增绿和安全生产要求为融合发展提供了内在动力。

三是装备技术转化。海上油气的系泊、浮体、安装、施工等装备技术与浮式海上风电重合度高达70%。装备设施和技术转化复用,如码头、仓储等基础设施和运维支持船舶的共用,岸电海缆反向输电,绿氢共用管道上岸,废弃平台再利用等,可提高设施装备的利用率,增加技术投资的经济效益。电力行业的数智化能力转化应用可增进油气生产的数字化建设,为打造绿色油田提供解决方案。

四是产业发展互促。融合发展有利于产业的协同布局,供应链的共用可拓展产品市场空间,在技术、战略、环境和经济等方面形成优势互补,实现油气升储增产、降低周期成本,海上风电等海洋新能源提质增效、综合降本。立足油、气、电、氢,拓展下游氨、甲醇等产业,与二氧化碳流交织打造的海上综合能源系统,可强力带动相关海洋经济产业发展。

尚处探索阶段,面临三大挑战

国内外海上油气与海上风电等海洋新能源融合发展道路基本相似,但与国外相比,国内的融合发展开发利用较晚、技术经济性欠佳,油气企业低碳转型倒逼压力不足、电力生产经营经验欠缺,海上油气业与海洋电力业跨界交流不足,导致海上油气与海洋新能源融合发展的探索尚处于技术验证阶段。目前面临如下挑战:

一是海上能源资源开发法律法规失调。融合发展是经济发展、技术进步过程中出现的新业态、新模式,现有国家能源法、海域使用管理法等顶层法律法规在制修订时尚未面临融合发展的现实迫切需求,如2020年的能源法(征求意见稿)仍将传统能源和可再生能源分设章节,且均无涉及两者融合发展的描述;海域使用管理法仅针对领海内海域,海域使用权立体分层设权尚未有效实施,油气矿产和海上风电海域使用权年限需要匹配。法律法规协调和管理制度完善成为融合发展首先需要解决的问题。

二是海洋能源商业模式场景有待创新。当前海上风电等海洋能源的发电成本仍然相对过高,海上光伏、波浪能等技术尚未完全成熟、产业扶持政策力度有限、中长期规划目标缺乏,商业化运行难以实现。如何通过商业模式创新,培育运维救援、废弃处置等海洋能源纵向产业链关键环节,提高横向多能种的技术成熟度、发电成本和容量规模的匹配度,成为融合发展实现的关键。

三是关键核心技术尚未完全自主可控。我国海上油气的海洋工程技术发展快速,但深水领域的部分关键装备技术仍高度依赖进口。海洋工程科技创新链、技术链不完整,基础研究相对薄弱,急需对关键技术难题的认识和突破。此外,技术研发的公共平台和基础设施条件不充分,科技研发力量分散,海洋信息数据基础设施建设缓慢,行业信息共享壁垒高,成为关键技术自主可控的制约因素。

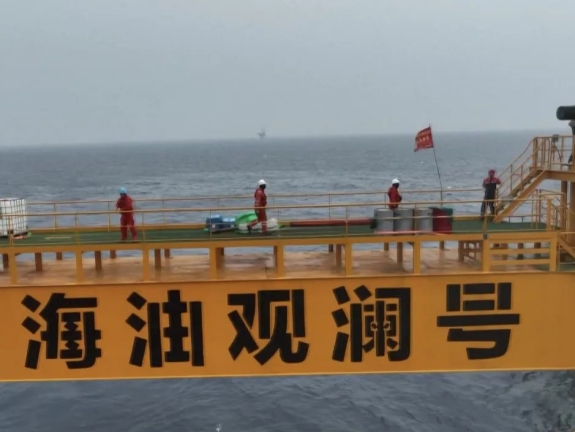

目前仅有中国海油“海油观澜号”浮式风电为油气平台供电的“双百”示范项目正在建设中,预计6月并网发电。当前不同利益主体的用海冲突、海上风电大基地等为海上大型综合能源系统的规划设计提供了契机,渤海湾、北部湾、粤东等区域有望成为探索区域融合发展整体规划、分步实施的典范区域。

平衡协同为要,分阶段全方位推进

海上油气与海洋新能源融合发展需秉持“油气优先、协同共赢”的原则,在保障油气勘探开发生产用海的基础上,明确融合发展的原则要求和具体规范,平衡相关利益者诉求,统筹海洋油气和海洋新能源的规划区域与发展时序,合理利用海洋资源,实现集约高效利用,优化油气和海洋新能源产业链布局,降低综合开发成本,支撑产业共荣互促。

2023~2025年(示范探索阶段),可聚焦渤海湾、北部湾,建设海上分散式风电为油气平台供电示范项目,为融合发展培育能力和积累经验。结合山东、河北、辽宁规划建设的岸电设施与渤海湾规划风电场,推动规模化风电和岸电的协同。在深远海,开展多能互补综合能源示范项目,探索油气和风电融合开发审批管理办法。

2026~2030年(规模推进阶段),可通过技术突破和成本管控,推进海上风光波浪商业化开发,开展油田周边海洋新能源集中式规模化融合开发。聚焦综合能源岛建设,以海上风电等海洋新能源产业发展需求为驱动,打造“海上油气—海上风电+”综合能源利用体系,将气体能源和新能源电力产业延伸至氢氨、甲醇等分子能源。

2031~2035年(深度融合阶段),在完成近、中期目标,实现海洋能源综合、立体开发后,积极探索绿氢+CCUS综合利用;推进信息数据、建设施工、运维保障等配套产业的深度融合;形成多层次立体化海洋能源资源开发所需的技术服务能力。

推进海上油气与海洋能源融合发展,应加强政策支持,推动技术创新,推进国际合作。

一是加强规划引领和政策支持。建立健全支持海上油气与海洋能源融合发展的法律法规体系,加强融合发展的综合规划与实施管理,优化用海审批政策和管理机制。在完善安全标准规范的基础上,优化调整油气与海上风电等项目开发建设的时序和节奏。坚持先期培育、后期市场化的产业政策导向,完善功能性产业政策,健全市场机制,为融合发展提供更加积极有序的发展环境。

二是深化技术研发的融合创新。突出需求导向和目标导向,提高基础科研和海洋应用技术能力水平。加强设施条件和信息基础建设,促进信息数据的持续积累和共享利用,营造开放研究环境。加大对技术研发的持续性资金支持力度,引导技术研发向海洋高效开发利用转变。支持融合发展的试点示范探索,推进新模式、新业态的协同创新。

三是推进重点领域的内外合作。营造国内合作生态,组建联盟或平台,共享技术成果和建设经验,增强自身内部循环。具体来看,可先行开展国内政策装备技术交流合作,逐步对国际开放,打通人才培养、技术交流渠道。深度参与国际事务,构建国际化多元化多层次的融合发展科技创新平台,加速推进产学研用项目合作,积极参与世界海洋能合作平台和发展计划,引领带动全球产业发展。

(作者分别系中国海油集团能源经济研究院海洋经济研究室资深研究员、能源经济与政策研究中心首席研究员)