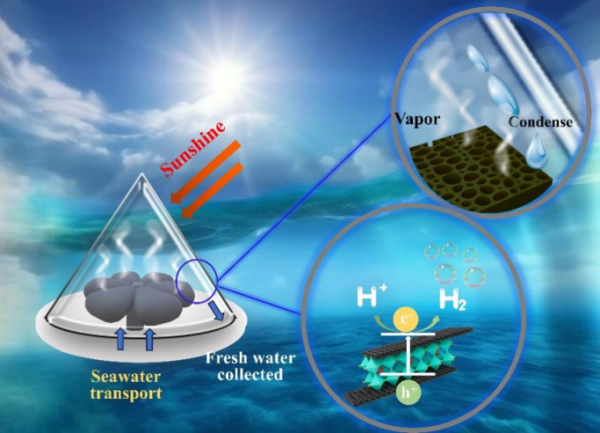

3D打印仿生蒸发器实现高效太阳能海水淡化与清洁氢能联产示意图。

长期以来,利用太阳能进行界面蒸发以获取淡水,始终面临着盐分在蒸发表面结晶并导致器件性能衰减的难题。同时,在海水中直接光催化制氢,也因催化剂(尤其是贵金属)易被海水中复杂离子“毒化”而失活,以及成本高昂等问题,难以实现大规模应用。

为从根本上解决这些问题,该团队从自然界花朵高效的物质输运机制中获得灵感。他们采用先进的数字光处理(DLP)3D打印技术,精确构建了一种具备中心垂直供水和花瓣式径向扩散通道的仿生结构,这种结构的核心优势在于,它能主动管理盐分的迁移路径,通过设计的流体通道,盐水中的盐离子会被持续不断地输运至设备边缘区域并结晶析出,从而保证了中心核心蒸发区域的“无盐”工作状态。实验数据证实,该器件在两倍于普通海水盐度的高浓度盐水中,能连续稳定运行超100小时,且性能几乎没有衰减;同时,在攻克海水制氢难题上,团队创新性地采用了一种低成本的压电异质结材料(BTO/CPSS)取代了传统的贵金属催化剂。这是一种能将微弱的环境机械能(如水波振动)与太阳光能高效协同、促进水分解产氢的新型复合半导体材料。更重要的是,通过材料复合工艺,催化剂被负载于隔绝海水的蒸发层,只与蒸发产生的纯净水蒸气接触,从物理上避免了与海水中腐蚀性离子的接触,解决了催化剂的失活问题。

性能测试结果表明,该仿生蒸发器展现出优异的综合性能。在淡水生产方面,1个标准太阳光照下,每平方米设备每小时可产出约2.71公斤淡水,水质符合世界卫生组织饮用水标准;在能源生产方面,可同步稳定生产226.32微摩尔的清洁氢能,且核心催化材料成本不足传统贵金属催化剂的十分之一;在结构强度方面,得益于材料配方与3D打印工艺的优化,该器件异常坚固,其杨氏模量高达190.12兆帕,足以承受自身数百倍的重压,具备了在复杂海洋环境下长期服役的潜力。

“着眼当下,三沙市岛礁的淡水和能源自给,一直是团队最关心的方向,也是该项研究从立项到取得突破的最大动力”,该科研团队负责人肖娟秀表示。在海南省科技厅、三沙市发改委等单位的支持下,团队正联合国内优势力量,推动该技术的工程化和产品化。目前,首个小型一体化“太阳能海水淡化-农业灌溉”示范系统已进入方案设计阶段,计划将率先在三沙部分岛屿开展试点应用。据介绍,该系统无需复杂的管路和电力输入,只需要阳光和海水,就能为岛上的生态绿化、蔬菜种植提供灌溉用水,同时产生的氢能还可以作为备用能源储存。

近年来,依托海南自贸港开放政策与人才集聚优势,海南本土科研团队得以与新加坡国立大学等世界顶尖学府开展深度合作,共同攻关世界性难题,充分表明海南正逐步成为海洋科技领域国际合作的前沿阵地和创新策源地。未来,该技术的持续研发和产业化,将为海南“向海图强”的战略注入更多科技内涵,并有望形成一套可复制、可推广的“中国方案”,为全球范围内,特别是“一带一路”沿线众多面临同样水-能源挑战的热带岛屿国家和地区,贡献中国智慧与力量。

来源:海南省科学技术厅引智处 海南大学海洋光化学转换与功能器件创新团队