共场域融合指的是在海上风电场区域内部规划海洋牧场养殖区域,利用海上风电机组之间的空白海域,进行海洋渔业养殖。 一方面通过外围的海上风电结构设施保证渔业养殖设施的安全,防止附近船舶失控碰撞,防止外部恶劣环境的影响。另一方面,在海上风电项目的设计阶段,对海洋牧场及其他需要供电产业进行接口预留,从而实现在基本不增加风电造价的前提下,实现海洋牧场在建设期的自由化,实时建成实时接入,自由扩展用海规模,自行确定养殖品种。

1“海上风电+人工鱼礁”融合方案

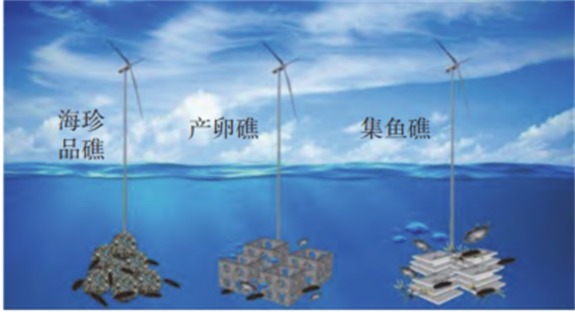

“海上风电+人工鱼礁”的融合方案主要通过在固定式风电基础周围投放人工鱼礁,并在礁群上设立一定数量的光源,形成有利于海洋生物的仿自然生态环境,一方面可以吸引鱼类聚集和产卵,养护渔业资源,另一方面可以达到风电桩基础冲刷防护的效果,如图1所示。在海上风电场中投放人工鱼礁可以改善海域生态环境,营造海洋生物栖息的良好环境,为海洋生物提供繁殖及生长的人造场所,进而达到保护、增殖和提高渔获量的目的。“海上风电+人工鱼礁”融合方案主要重生态效益。

图1“海上风电+人工鱼礁”融合方案

山东昌邑海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目是“海上风电+人工鱼礁”的融合方案的典型代表,该项目通过在海上风电场中投放产卵礁、集鱼礁和海珍品礁等,为海洋生物提供人工栖息及繁殖场所,改善海上风电场海域的海洋生态环境。

2 “海上风电+贝藻类”融合方案

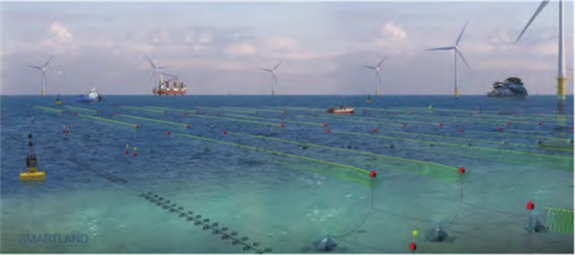

“海上风电+贝藻类”融合方案是将贝藻类养殖浮子和绳索组成浮式筏架,并通过缆绳将筏架固定于海上风电场区域海底,使藻类和贝类幼苗附着在浮筏上悬挂的绳索上进行养殖,如图2所示。“海上风电+贝藻类”融合方案与海上风电场不存在结构融合,潜在冲突较小,布设方便。

图2 “海上风电+贝藻类”融合方案

目前,对藻类和贻贝养殖的研究是风渔融合养殖品种研究中最丰富的,从目前欧洲相关研究来看,贻贝养殖是风渔融合项目收益的主要方式,而藻类养殖的经济性较差,具体项目见表1。但是,由于风渔融合养殖品种的地区差异性较大,不同地区要进行不同分析,陈灏等通过研究分析了广东省海上风电场中建设马尾藻养殖场的可行性,证明了“海上风电+马尾藻”融合方案在广东省具备实施经济性。

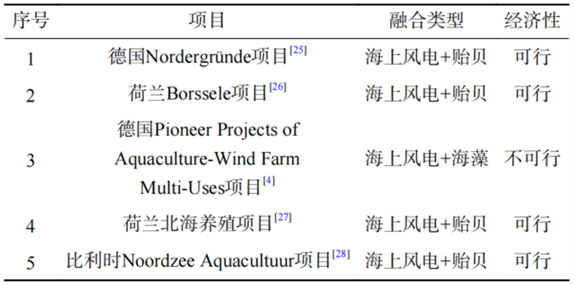

表 2 “海上风电+贝藻类”融合项目

3“海上风电+养殖网箱”融合方案

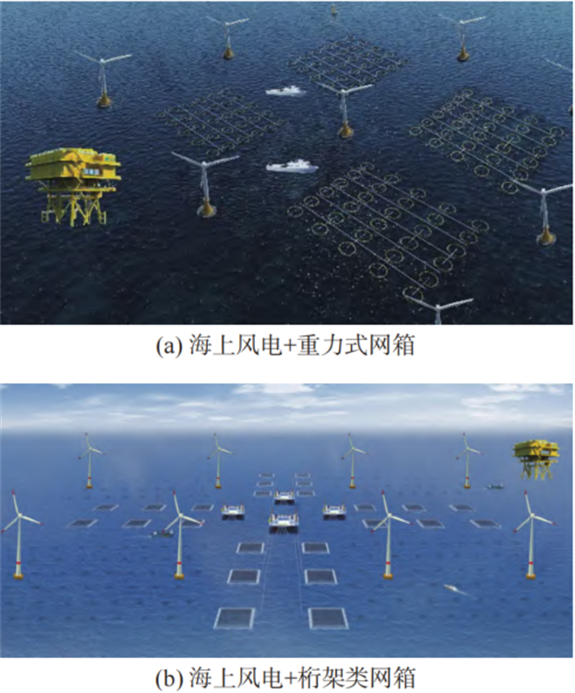

“海上风电+独立养殖网箱”融合方案是根据不同养殖品种需求、水深、海洋环境条件等将不同类型的养殖网箱布设在海上风电机组之间的空白海域,通过海上风电场为海洋牧场供电,实现海上风电与海洋牧场共场域融合,共同建设、共同运维。根据不同型式的养殖网箱装备可以采用不同形式的融合方案。养殖网箱装备的选择需根据养殖品种、环境条件、智能化、经济性要求等因素具体选择:

1)满足养殖品种的实际需求: 不同鱼类生活习性不同,应匹配相应的养殖方式,如石斑鱼不适合大规模水体养殖,金鲳鱼适合大型网箱养殖等。

2)环境因素: 根据水深、波浪、极端海况等条件,定制设计对应的养殖设施。

3)智能化要求: 自动投饵机、网衣清洗机器人、智能监测系统、传感系统等智能化设备是保障深远海养殖活动有序开展、把控养殖风险的重要手段,根据最终养殖方案,匹配对应设备系统。

4)经济性要求: 重力式HDPE网箱、深远海桁架式网箱等养殖装备的投资差异极大,如一个100m周长的抗风浪型HDPE网箱的价格多在100万元以内,而一个60000m3深远海桁架式网箱的投资可能高达近亿元,因此分别对应不同养殖模式、运维方式、附加经营模式等,影响投资经济性评估。目前,主流的海上养殖网箱主要分为3类,分别是重力式网箱、桁架类网箱以及养殖工船。“海上风电+独立养殖网箱”融合方案主要采用“海上风电+重力式网箱”及“海上风电+桁架类网箱”2种方式,具体融合方式如图3所示。

图3 “海上风电+养殖网箱”融合方案

4“海上风电+休闲渔旅”融合方案

“海上风电+休闲渔旅”融合方案是以海上风电场能源资源为基础,结合具备先进养殖设施的海洋渔业生产人工浮岛平台和深海智能网箱,形成风电场能源转化、渔业生产、休闲旅游、环境保护的海洋开发产业综合体。

“耕海一号”是“海上风电+休闲渔旅”融合方案的典型代表,“耕海一号”将海上风电、渔业养殖、智慧渔业、休闲文旅、科技研发、科普教育等功能集成于一体,年可接待游客5万人次以上,是全国首座综合性、示范性、集成性的智能化大型现代生态海洋牧场综合体平台,详见图4。

图4“耕海一号”渔旅综合平台

共场域融合方案将海上风电与海洋牧场在结构上尽量分离,相互独立,互不干扰,海上风机与海洋牧场分布相对松散,技术风险低,是当前近海海域海上风电和海洋牧场融合的优选方案。 但是,这种融合方式属于空间融合,在结构融合和功能融合方面还存在一些缺点,虽然海上风机与养殖网箱处于同一海域,但两者间相对独立,海洋牧场布置需要考虑海上风机电缆布置、航道布置等因素,削弱了两者间的协同增益功能。节选自《海上风电与海洋牧场融合发展趋势与技术挑战》;原刊于《南方能源建设》作者 | 阳杰 张建华 等