国能龙源马祖岛外海上风电场项目

海域使用论证报告书

建设单位:福建龙源新能源有限公司

编制单位:自然资源部第一海洋研究所

编制时间: 2023年9月

一、项目建设基本情况

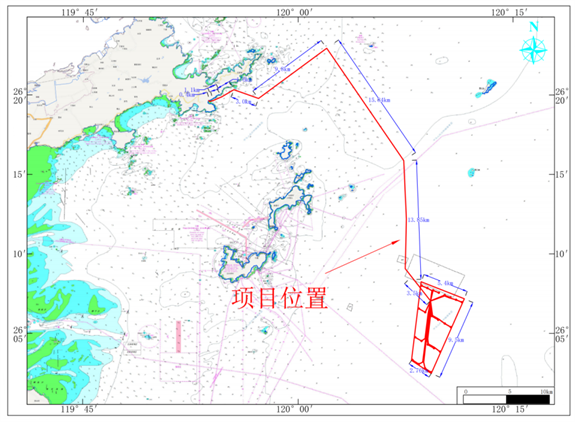

国能龙源马祖岛外海上风电场项目位于连江东侧海域,场址中心西距马祖列岛约 20km,西距黄岐半岛岸边约35km,规划面积37km2,规划容量30万kW,理论水深约40m。项目拟布置23台GWH252-13.6型风力发电机组,拟配套建设1座220kV海上升压站、一回220kV海缆送出线路和一座陆上运维中心,项目配置30MW/60MWh容量的储能。风电场采用12回35kV集电线路将电能送至220kV海上升压站,后采用1回220kV海缆/陆缆线路汇流至220kV陆上集控中心。本阶段推荐风机基础型式为吸力筒导管架。

本工程陆上集控中心登陆点位于连江县境内海滩,登陆海岸为沙滩。在登陆段采用海缆沟敷设,浅滩段套管并用海陆两栖挖机开挖。

本项目涉海工程内容包括:单机容量13.6MW的风力发电机组23台、220kV海上升压变电站、风电场内连接风机及风机与海上升压站之间的35kV海缆(总长约64.28km)、连接海上升压站与陆上集控中心的220kV海缆(涉海部分总长约49.28km)。风机安装采用整体安装方案;海上升压变电站采用整体式布置,下部结构采用后桩法导管架基础型式。现阶段本项目年理论发电量为174837.4万kW·h,预计项目年上网发电量为143445.5万kW·h,年等效满负荷小时数为4586h,容量系数为0.524。

本项目工程静态投资338892.59万元,单位千瓦静态投资10834.16元/kW。工程动态投资341771.96万元,单位千瓦动态投资10926.21元/kW。建设总工期为12个月。

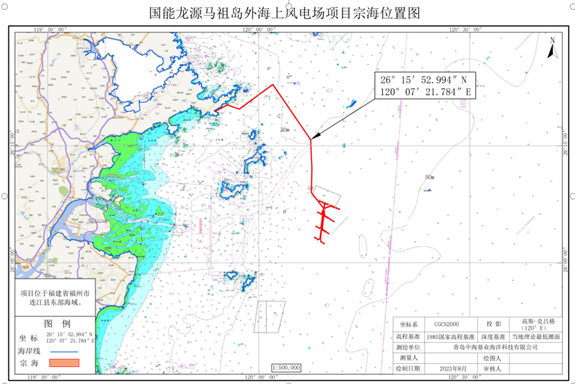

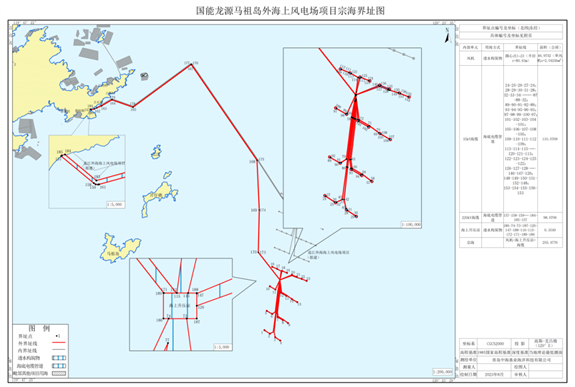

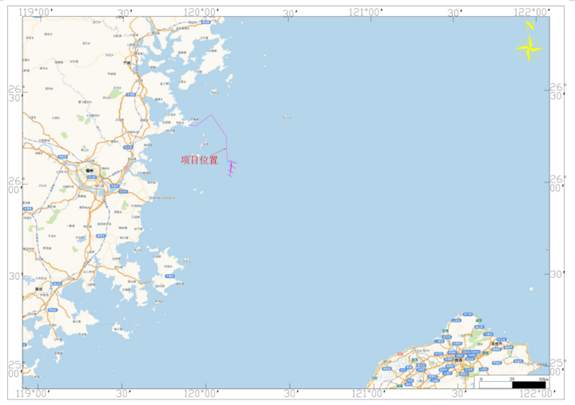

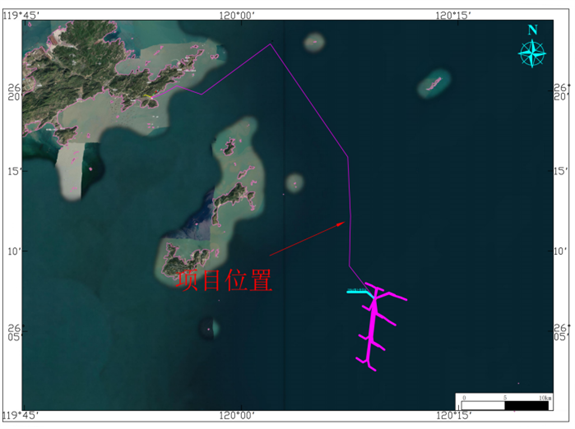

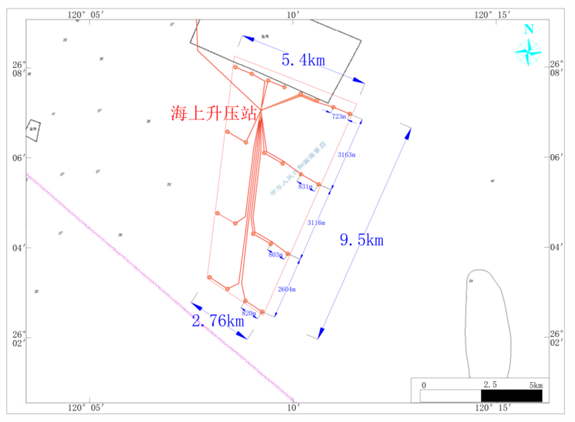

地理位置图见图1,总平面布置见图2。

图1a 项目地理位置图(行政区域)

图1b 工程地理位置图

图2 总平面布置图

风电机组平面布置

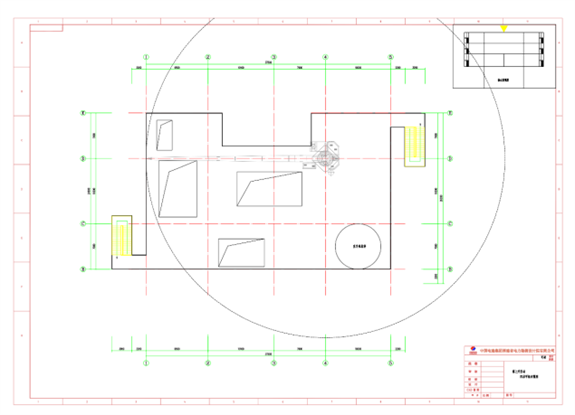

风电场共安装23台单机容量13.6MW的风电机组,共布置4排风机,自北向南每排风机的数量分别为8、6、5、4,列间距:722m(2.9D)、859m(3.4D)、831m(3.3D)、858m(3.4D);行间距:1~2排行间距为 2579m(10.23D)~3130m(12.42D),2~3排中间需要避开两岸通航航路,预留缓冲带距离为3134m(12.44D),3~4 排行间距为2487m(9.9D)。本项目年理论发电量为174837.4万kW·h,预计项目年上网发电量为143445.5万kW·h,年等效满负荷小时数为4586h,容量系数为0.524。风电机场平面布置见图3。

图3 本项目风机布置图

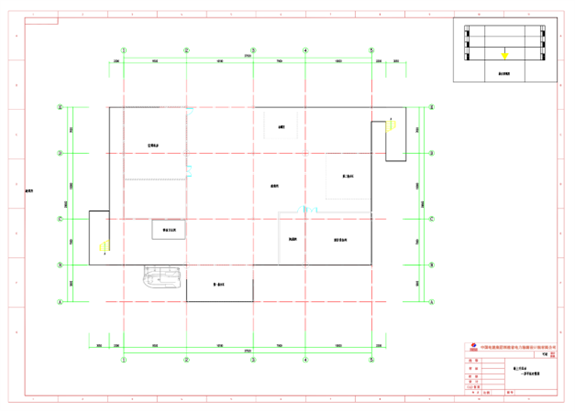

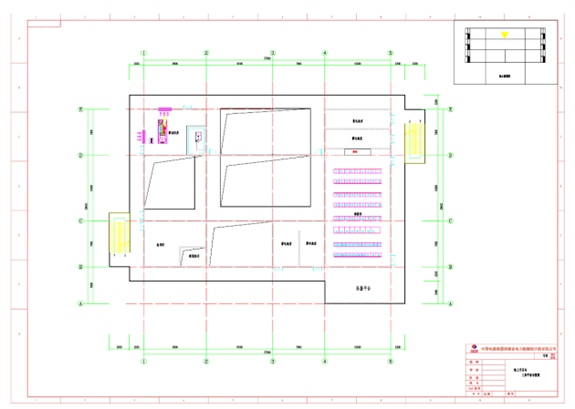

本项目新建一座220kV海上升压站,海上升压站布置在风电场区中部位置,位于#3~#9号风机之间,该海域海底高程为-42~-43m左右。升压站出1回海底电缆至陆上登陆点,接入新建陆域运维中心,经陆域运维中心送至就近送至变电网系统。海上升压站采用整体式布置,包括上部结构和下部结构。海上升压站平面布置见图2.2.2-3。

海上升压站采用整体式布置,包括上部组块和下部基础结构。下部结构采用导管架型式,设置了4根钢管桩。上部组块拟整体安装,即整个升压站包括其内部电气设备在陆上建造、组装后整体运输和安装,工程升压站暂不考虑布置直升机平台,仅在平台顶层甲板预留直升机悬停区域。

一层(甲板层)布置有逃救生设施、阀箱间、避难所、工具间、生活水泵房、事故油池等,同时本层也作为电缆层使用。

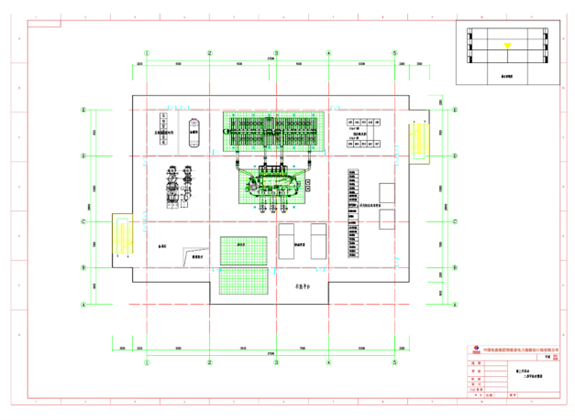

二层中间安装1台220/35kV主变压器、1台并联高抗,主变及高抗的本体位于室内,散热器分体布置于室外;二层还布置有220kV GIS室、站用变/低压配电室、35kV配电装置室、接地变室、应急低压配电室、工具间等。

三层为主变室、高抗室和 220kV GIS 室上空区域,此外还布置有柴油发电机室、继保间、蓄电池室、暖通新风机房等。

顶层:设有吊车、设备检修孔等。

海上升压站上部组块布置见图4。

图4海上升压站平面布置图

海底电缆

本工程风电机组单机容量13.6MW,风电机组出口电压为1140V,本工程配套建设一座220kV海上升压站,将出口电压升压至35kV。因此,本工程海底电缆包括两部分,35kV集电线路海缆和海上升压站至陆上运维中心登陆点的220kV海缆。

1)35kV电缆

风场内35kV海底电缆沿风机之间及风机与海上升压站之间的连线布置敷设,23台风机共分为12组,路径总长度64.28km。场址海域内,35kV海缆主要沿风机布置敷设,每台风机的进出海缆通过风机基础施工埋设的“J”形管进入塔筒底部,每组线路首端风机至220kV海上升压站之间连接海缆通过海上升压站基础施工时埋设的“J”形管进入海上升压站底层夹板平台后敷设至35kV开关柜。每两回海缆间距离20m。

2)220kV海缆

海上升压站电缆通道主要以电缆托架、电缆桥架、电缆槽盒、电缆井形式布置,辅以穿管方式,电缆布置时以一、二次尽量分开为原则。本工程以1回三芯3×1200mm2220kV XLPE 绝缘海底电缆送出,路径长度49.28km。

二、项目用海基本情况

风电场布置影响区的用海范围包括四大部分,风电机组布置区海域用海、220kV升压站海域用海、35kV海底电缆敷设区用海和220kV海底电缆敷设区用海。

(1)海上风电机组与220kV海上升压站等透水构筑物使用海域

按照《海域使用分类体系》规定,风电场工程风电机组和海上升压站使用的海域属于电力工业用海范畴,现阶段的风电机组基础形式均属于透水建筑物。按照《海籍调查规范》的要求,本工程23台海上风机的透水构筑物的海域使用面积为46.9752公顷,220kV海上升压站的的透水构筑物海域使用面积为0.3549公顷。

(2)220kV/35kV海缆使用海域

220kV/35kV海缆海域所占用的海域属于海底工程用海范畴,扣除与风电机组基础海域范围重合部分,按照《海籍调查规范》中“以电缆管道外缘线向两侧外扩10m距离为界”的规定,220kV海底电缆使用海域为98.0706公顷,35kV海底电缆使用海域为110.0769公顷。

本项目申请用海总面积255.4776hm2,其中透水构筑物用海面积为47.3301hm2(风机基础、海上升压平台基础用海面积),海底电缆管道用海208.1475hm2(220kV、35kV海缆用海面积)。

本项目利用岸线的长度为14.49m,项目220KV海缆采用定向钻的方式穿越岸线,不会破坏岸线的自然属性,不影响海岸的生态系统。

三、项目用海必要性

1建设必要性

(1)风电场具备一定开发条件

风电场风机轮毂高度155m,9#测风雷达150m高度代表年平均风速为10.089m/s,年平均风功率密度为974W/m2;160m高度代表年平均风速为10.14m/s,年平均风功率密度为979W/m2。可见,本场址风能资源丰富,具有很好开发利用价值。

(2)风电场工程建设符合可持续发展的原则,是国家能源战略的重要体现。

福建省石油、燃气的全部及火电燃煤绝大部分依赖省外采购和进口,能源自给率较低。随着经济的快速增长,能源安全保障压力和环境压力日益增长,政府大力开展节能减排工作,鼓励支持开发可再生能源。福建省水电资源总量约 1354万 kW,目前开发程度达90%,可供开发潜力已经不大;而太阳能、海洋能、地热能、生物质能等可再生能源因技术、成本等因素,还处于小规模开发或试验阶段;开发利用省内丰富的风能资源,对于降低全省的煤炭消耗、缓解环境污染、改善电源结构等具有非常积极的意义,是发展低碳经济、建设节约型社会的具体体现,是福建省能源发展战略的重要组成部分。

(3)海上风电场的开发可促进加快建设“海上福建”、推进海洋经济高质量发展的需要

2021年5月14日,福建省政府印发《加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案(2021-2023年)》(以下简称《三年行动方案》)。《三年行动方案》着眼于重点突破与海洋密切相关的新领域新业态,提出了 11项重点任务,其中的“大力发展临海能源产业”对指导福建省海上风电发展具有重要意义。《三年行动方案》明确指出:“拓展海上风电产业链。有序推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭海上风电开发,坚持以资源开发带动产业发展,吸引有实力的大型企业来闽发展海洋工程装备制造等项目,不断延伸风电装备制造、安装运维等产业链,建设福州江阴等海上先进风电装备园区。规划建设深远海海上风电基地。推进海上风电与海洋养殖、海上旅游等融合发展,探索建设海洋综合试验场。”

《三年行动方案》的相关论述充分体现了福建省将立足于海上资源禀赋优势,打造海上风电全产业链高质量发展,推进海上风电与其他海洋经济产业协同发展,建设“海上福建”的决心。海上风电的快速发展,有助于带动平潭乃至福州海域海上风电全产业的协同发展。

(4)风电开发可弥补福州市和连江县日益增长的电力需求

项目所在的连江电网 2022 年全社会用电量与最高负荷分别达39亿kWh、758MW,分别比增 16.2%和 14.9%。

根据连江、福州北部地区220kV电网电力、电量平衡分析结果,夏季高峰方式,2025连江电网电力缺额约769MW,至2030年电力缺额约1008MW;福州北部电网由于福州华能一期等容量替代机组投产,2025年电力缺额约2561MW,2030年增至约2747MW。本工程通过220kV电压等级接入连江电网,在220kV及以下电网消纳。项目建设是满足烟台市日益增长的电力需求的需要。

(5)海上风电场有利于缓解环境保护压力,实现经济与环境的协调发展

风力发电,利用自然再生风力资源生产电力,替代燃煤发电,可节约不可再生的一次能源、减少污染、保护生态环境。本项目拟安装23台单机容量为13.6MW的风力发电机组,总装机容量312.8MW,年上网电量为143445.5万kW·h,与相同发电量的常规燃煤火电机组相比,每年可节约标煤43.94万t,每年可以减少排放CO2120.21万t,SO2(脱硫80%)268.20t,NO2279.68t,烟尘54.50万t。此外,每年还可节约用水7.67万m3,并减少相应的废水排放和温排水,可见风电场建设有十分显著的环境效益。

(6)探索积累我国东南沿海海上风电建设、运行技术的需要

海上风力发电机组基础结构具有重心高、承受的水平荷载和倾覆弯矩较大的特点,是造成海上风电成本较高的主要因素之一。合理选择基础结构型式对结构安全、施工难易程度及工程造价具有重要影响。根据对平海湾海域内海洋环境条件的分析,并参照风机布置区周边范围内海工结构设施的施工建造经验,施工时段需避让从每年秋季 10 月到翌年 2 月春季的强风大浪天气,基础施工时段主要在 3~9 月份夏秋季节,本阶段海上施工计划年有效工作天数约为 170 多天,风机安装有效工作天数约为 140 多天。所以施工中必须慎重考虑船舶安全作业条件,做好防风、防浪预防措施,降低海上作业危险系数,在保证施工安全的前提下、在紧凑有限的施工天数内,对风机吊装、大件运输、基础施工等提出了重大挑战。

通过本工程建设能直观的以实物的形式把设计方案反映出来,避免“纸上谈兵”的弊端,检验原建设施工方案是否合理、考虑是否全面、成本是否能进一步降低、工期是否能进一步缩短、质量能否进一步提高,能不断改进施工工艺,提高施工效率,控制工程造价,因此本工程建设是必不可少的。

同时海上风电与陆上风电较为不同,加上福建海上风电的运行管理具有一定的特殊性,风能资源、台风和风暴潮、雷暴、电网的调度要求、机组厂家的衔接、检修码头和船舶等均有一定的特殊性,考虑到台风应急应对(合理安排启停、顺浆、巡查,检查备用电源、通讯及其他设施等),以及日常检修和故障检修等,从运行管理方面,需一定运行实践经验,以积累经验教训、降低各类设备的故障率、提高调度人员的水平,减少维修成本和维护时间,从而提高风电机组的可利用率,提高风电场的运行效益。

因此,考虑到本风电场海洋水文复杂、地形地质差异较大,通过平潭外海海上风电场项目的建设,可针对施工过程中出现的各种问题,进行总结并找出解决办法,可优化施工方案,有利于后续福建省海上风电场的合理施工,降低整个风电场的施工风险,摸索出一套适合福建沿海的施工工艺,为后续规模化开发的建设积累经验,并为后续风电场的运行管理进行技术储备和人才储备。

(7)产业和经济的发展需要

2021年,福建省福州市政府发布《福州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,其中多次提到海上风电开发相关内容。主要为:

“聚焦风能、核能、氢能、生物质能等领域,培育新能源产业集群。依托星云电子分布式风光储微网系统和配套产品智能充电站等储能装备产业基础,开展“海上风电+储能”试点项目建设,推动海上风电储能产业化应用。”

“严格控制煤炭消费总量,大力发展核电、风电,降低燃煤发电比重,加快清洁能源替代利用,提高城市电、天然气等清洁能源使用比重。”

“聚焦新能源汽车、船舶和海工装备、风电装备、仪器仪表、电气装备等领域,推动高端装备产业做大做强。”

因此,发展海上风电有助于实现福州市国民经济和社会发展的远景目标,符合福州市“十四五”期间的产业和经济的发展需要。

综上所述,本项目的开发建设符合国家产业政策,其开发有利于当地风能资源转化为经济效益,有利于补充电网清洁能源,有利于地方经济的发展,对提高全省绿色新能源装机容量比例,优化全省能源供应结构,具有积极的推动作用。

2 用海必要性

与陆上风电场相比,海上风电的优势主要在于:海上的风平稳,平均风速高,风切变也小于陆上,再加上海上的风向改变频率也较陆上低;海上的风速比陆上高20%左右,同等发电容量下海上风机的年发电量能比陆上高70%;海上风电单机装机容量更大,在同一区域的扫风面积和利用风的能量也越多。为充分利用海上风能资源,本项目选址连江东侧海域,建设海上风电项目,项目充分利用了海域资源,缓解了陆上土地资源的压力,充分体现了近海风电的优越性。

本项目风电场建设包括海上风电机组基础、海底电缆、海上升压站等涉海工程。风机墩柱的建设需要占用一定的海域空间资源,风电场运行发电之后需要输电线路将风机运行产生的电能输送至运维中心,该项目采用海底电缆的形式进行电力传输,而海底电缆的开挖和埋设需占用部分滩涂资源和空间资源,这些涉海工程建设均需占用一定海域,因此项目用海是必要的。

因此,综上分析本项目用海是必要的。

四、资源生态影响分析

(1)资源影响分析结论

本项目220kV海缆登陆段利用自然岸线14.49m,由于登陆段采用定向钻的施工方式,从海底穿越海岸线,不会对影响海岸线。因此,项目用海不会对自然岸线产生不利影响。

项目不占用海岛,风机和升压站距离海岛较远,海缆位于泥面以下,对水动力条件和冲淤环境无影响,因此不会影响海岛岸线的形态及其稳定性。

本项目风电场施工作业期间,施工产生的噪声、悬浮泥沙会造成一定的渔业资源损失。项目建设会对周边渔民的捕捞作业活动产生一定的影响。

(2)生态影响分析结论

本项目风机和升压站采用透水构筑的形式,项目建设不会明显改变工程区海域的潮流流态,工程区附近水域的流速发生了较小的变化,工程建设对平均流速的影响在风机和升压站基础附近局部范围内,其它水域流速基本不会受到工程的影响。

本项目建设后,风机和升压站工程海域淤积强度的变化并不明显。随着时间的推移,在经过一段时间的重新调整适应后,泥沙冲淤强度将逐渐趋于减弱,并逐渐恢复到自然淤积状态。但存在局部冲刷现象,建议开展运营期的跟踪监测。

风机基础和电缆铺设等施工时将产生悬浮物扩散,施工期对工程区附近海域海水养殖区会造成一定影响,此影响随施工结束而逐渐消失。施工人员生活污水和施工船舶废水在正常情况下不会对海域环境造成影响。

施工期产生的悬浮泥沙将导致浮游生物和渔业资源数量减少,电缆挖沟作业将彻底破坏该区内底栖生物的栖息环境,对该区域内的底栖生物造成不可逆转的损害。

由于风电场施工区为海域,鸟类主要为白鹭、黑尾鸥等,鸟类的种类和数量较少,属于广泛分布的种类,为福建常见物种。各种施工机械如施工和运输船舶、风机基础承台施工、海上整体吊装、海上电缆开挖等施工活动所产生噪声、干扰,会对风电场施工区及周边的水鸟产生一定的影响。但由于该区域鸟类密度较低,只要避开鸟类活动密度较高的岛礁,对鸟类影响不大。

本项目风电场不占用鸟类迁徙通道,海上调查未记录到成群的过境鸟。施工期间噪声以及主要的影响是由于风力发电机组基础施工、机组安装及海底电缆铺设会破坏项目区的海洋底栖生物和鱼类的生境,影响迁徙鸟类的觅食。但该区域极少迁徙过境鸟,偶尔经过的鸟会选择回避,影响不大。

由于施工期相对时间较短,同时某些鱼类可以采用游离避开噪声源等方法远离施工区,在施工结束后再返回该区域。风机运行后,由于工程场区水深大,水下噪声随深度增加和温度降低衰减量不大,但在从空气介质进入海水介质过程中气~水界面能量损耗较大,进入水体后将接近海域的海洋水体噪声背景值,目前风机的机械结构噪声源强较小,传入水体后可能不会对周边声环境造成显著影响。总体看来,水下噪声不会引起桩基周围的水生生物特别是鱼类具有驱赶效应,但对鱼类机体、种群数量等影响有限。

风机基群所产生的电磁环境影响效应不明显。

五、国土空间规划的符合性分析

本项目用海区域位于黄岐半岛东部农渔业区(A1-13)和近海农渔业区(B1-01),项目总体符合《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》。

根据福建省“三区三线”划定成果,项目用海区域不占用城镇开发边界线、永久基本农田保护红线和生态保护红线。本项目路由施工产生的悬沙将会扩散至生态保护红线,但随着施工结束,悬浮泥沙的影响很快消失,不会改变该海域的海洋环境现状。

根据《福州市国土空间总体规划(2021-2035年)》第144条海域保护利用分区,本项目风机、海上升压站以及部分海缆位于“工矿通信用海区”,其余海缆位于“渔业用海区”,本项目220kV海底电缆与生态保护区的距离较近,本项目建设符合《福州市国土空间总体规划(2021-2035年)》对所在功能区的管控要求。

根据《连江县国土空间规划(征求意见稿)》(2023年6月),本项目风机、海上升压站以及35kV海缆位于“工矿通信用海区”,220kV海缆位于“福州东部海域渔业用海区”,本项目220kV海底电缆与闽江口重要渔业资源产卵场生态保护红线区的距离较近,施工期会产生短期影响。本项目建设符合《连江县国土空间规划(征求意见稿)》对所在功能区的管控要求。

项目建设符合我国可持续发展能源战略规划,与《福建省“十四五”能源发展专项规划》《可再生能源中长期发展规划》《福建省海上风电场工程规划》、《福建省“十四五”海洋环境保护规划》等规划相衔接。

六、项目所在海域开发利用现状及利益相关者协调分析

本项目位于连江东侧海域,风电场区位于马祖岛东侧,项目所在海域开发利用活动类型包括港口用海、养殖用海、航道、锚地、海底电缆管道等。本项目风电场区及海缆路由无紧邻确权项目。本项目海缆路由及风电场用海均不占用海洋自然保护区和特别保护区,项目用海也不占用航道区和锚地。

本项目海底电缆及其保护范围与连江县海洋与渔业局正在申请的连江县东部海域网箱养殖用海区块中的区块一、区块二存在部分重叠。项目220kV海缆与北侧华润新能源(连江)有限公司正在申请的连江外海海上风电场项目的用海范围紧邻,存在权属利益关系。

本项目利益相关者为华润新能源(连江)有限公司和连江县海洋与渔业局。建设单位需要与华润新能源(连江)有限公司和连江县海洋与渔业局就项目用海重叠区域进行协调,保障本项目申请海域确权工作能够顺利推进。

项目建设在一定程度上减少了渔业捕捞范围,建设单位需与当地主要捕捞户协商,给予一定的经济补偿。

七、项目用海合理性分析

选址合理性:风电场区具有较丰富的风能资源,具备大规模开发条件,电网接入条件好;风机场址的选择避开了航道、航线区,工程地形地貌、工程地质条件适宜风电场建设;场区水深条件、工程地质条件、周边的港口码头等满足施工要求;项目建设对周边海域资源和环境的影响较小;对周边其它海洋开发活动的影响在可控范围,项目选址合理。

用海方式合理性:风机基础和海上升压站结构采用透水构筑物的用海方式,对海域自然属性影响较小;海底电缆埋设于海底,没有改变该海域的自然属性,也没有对周边海域生态环境产生不可逆转的破坏,项目用海方式合理。

用海面积合理性:项目用海面积的界定是根据委托方提供的工程总平面布置,依据《海籍调查规范》和《海上风电开发建设管理暂行办法》中的相关规定进行面积计算。电缆用海与风机、升压站用海有部分重叠,电缆用海不计重叠面积。

本项目申请用海总面积255.4776hm2,其中透水构筑物用海面积为47.3301hm2(风机基础、海上升压平台基础用海面积),海底电缆管道用海208.1475hm2(220kV、35kV海缆用海面积)。项目用海面积合理。

用海期限合理性:

本项目风机和升压站的使用寿命为25年,施工期12个月,用海期限申请为26年,用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条的要求,项目用海期限界定合理。

八、结论

项目建设符合我国可持续发展能源战略,有利于推动东南沿海海上风电的开发,有利于改善我省能源结构、大力发展绿色能源、保护环境,在福建省陆上风电项目基本开发完毕的情况下,海上风电的开发是福建省电源开发和发展的新目标。

项目用海所在海域自然条件适宜,区位条件优越,社会经济条件优良,项目用海与周边自然环境和社会条件较适宜;选址合理,用海方式、用海面积等符合有关法律法规,用海规模合理,项目用海与《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》《福州市国土空间总体规划(2021-2035年)》相符,不占用生态保护红线区,符合福建省、福州市相关产业发展规划的总体布局和发展方向,与海洋资源综合开发利用规划的要求相一致,从海域使用管理角度出发,本项目用海可行。